回路の設計や電気関係の保全作業において、たまに聞くことのある「リレー受け」という言葉。

リレー受けとは、センサーや制御機器などからの信号を「リレー」という機器を介して伝達することなのですが、

なんで、わざわざ信号にリレーを挟むのでしょうか?

このように感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

実はこの”リレー受け”には、回路を安全かつ効率的に動作させるための、重要な意味があるんです。

この記事では、リレー受けの基本的な意味から、なぜリレーを使用するのかについて初心者の方でも分かりやすく解説していきます。

確かに、「直接信号を伝えればいいじゃん」って思ってしまうよね

役割や必要性を理解すれば、トラブルが起きたときの打ち手の1つとして考えることもできます

“リレー受け”って何?

リレー受けとは、センサーから出力される信号や、PLC(シーケンサ等)に入力する信号を一旦リレーで受けることによって、間接的に信号を制御することを言います。

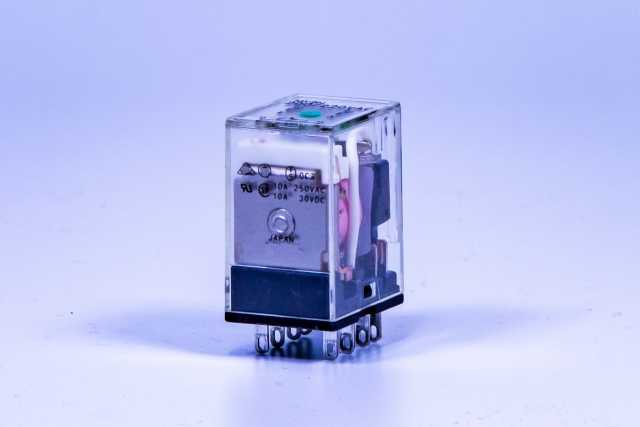

「リレー」のおさらい

「リレー」とは、電気の信号によって接点を閉じたり開いたり(ON/OFF)する電気機器のことを言います。

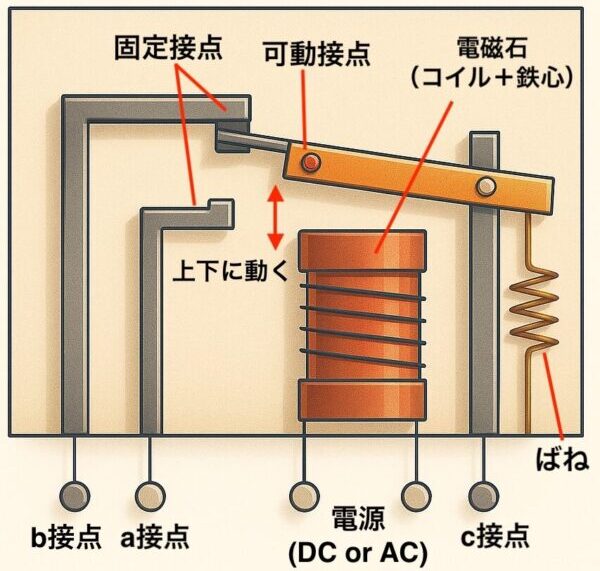

リレーの内部構造は次の通りです。

リレーは主に「電磁石」・「固定接点」・「可動接点」・「ばね」の4種類で成り立っています。

電磁石に電気が流れていない状態では、可動接点は”b接点”側の固定接点に接触しています。なので、b接点からc接点は導通状態(電気が流れる)になっています。

次に、電磁石に電圧を掛けてやると、電磁石によって可動接点が吸い寄せられ、今度は”a接点”側の固定接点に接触します。

すると、a接点とc接点が導通状態となって、電気を流すことができるようになります。

電磁石に掛けている電圧が切れると、ばねの力で可動接点が復帰して最初の状態に戻ります。

これがリレーの動作原理です。

リレーはコイル電圧や接点の違いによって、たくさんの種類があるよ

リレー受けのやり方

リレー受けのやり方は次の通りです。

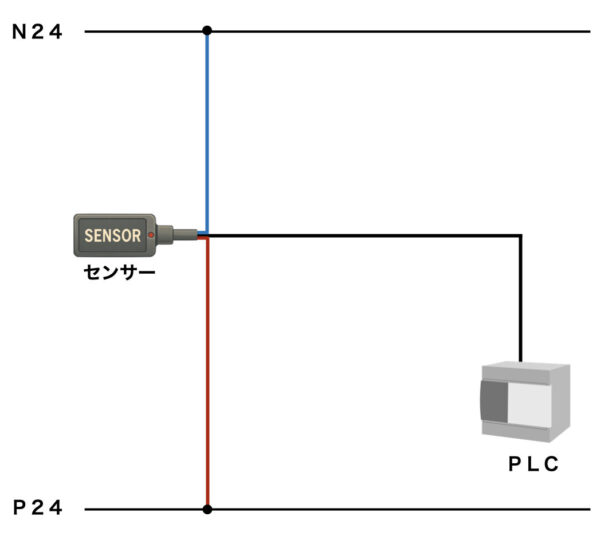

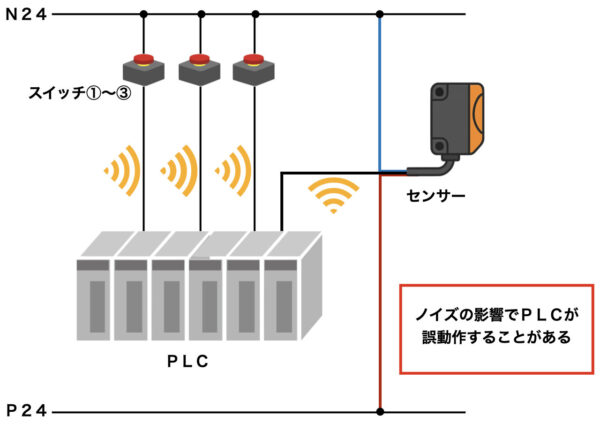

上の図1は、センサーの入力信号をPLCに直接接続していることを表しています。

センサーを電源に繋ぎ、信号線を何も経由せずにそのままPLCの入力端子に接続することで、センサーが動作するとPLCからセンサー本体へ直接電流が流れ、PLCは「センサーから信号がきた」と認識できます。

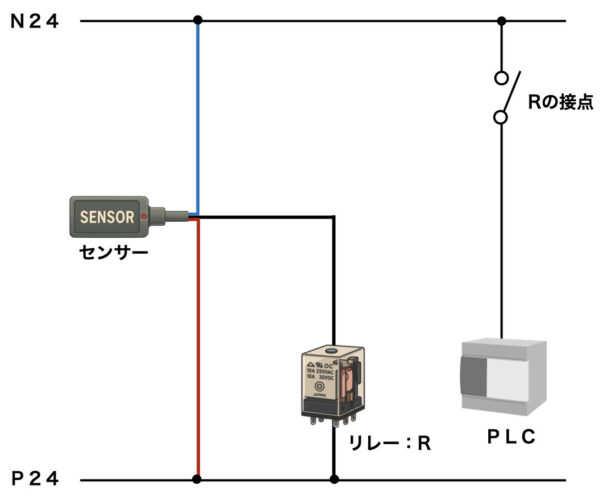

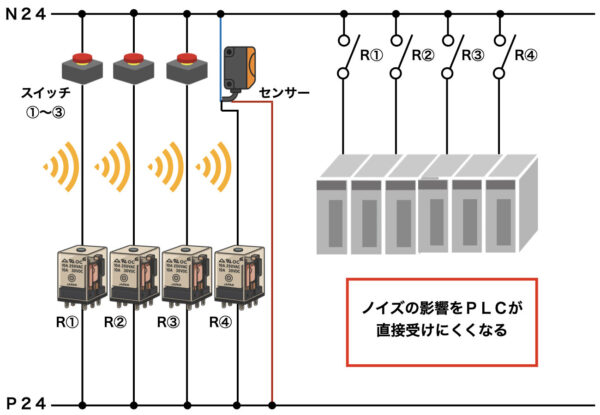

次に、このセンサーの信号線をリレー受けした図が、次の図2になります。

この図では、センサーの信号線を”リレー:R”のコイルに接続し、リレー:Rの接点をPLCの入力端子と”N24”に接続しています。

センサーが動作すると、コイルに電流が流れてリレー:Rが動作し、可動接点が引き寄せられて接点が閉じます。

すると、PLCからN24側へ電流が流れることで、PLCは間接的にセンサーから信号がきたこと認識することができます。

このように、機器からの信号を直接入れるのではなく、一度リレーを介して間接的に取り扱うよう回路を構成することが、「リレー受け」のやり方となります。

回路の組み方はいろいろな方法があります

なぜリレー受けするのか?主な理由について

リレー受けには次のような役割があります。

制御回路と動力回路の橋渡しをする

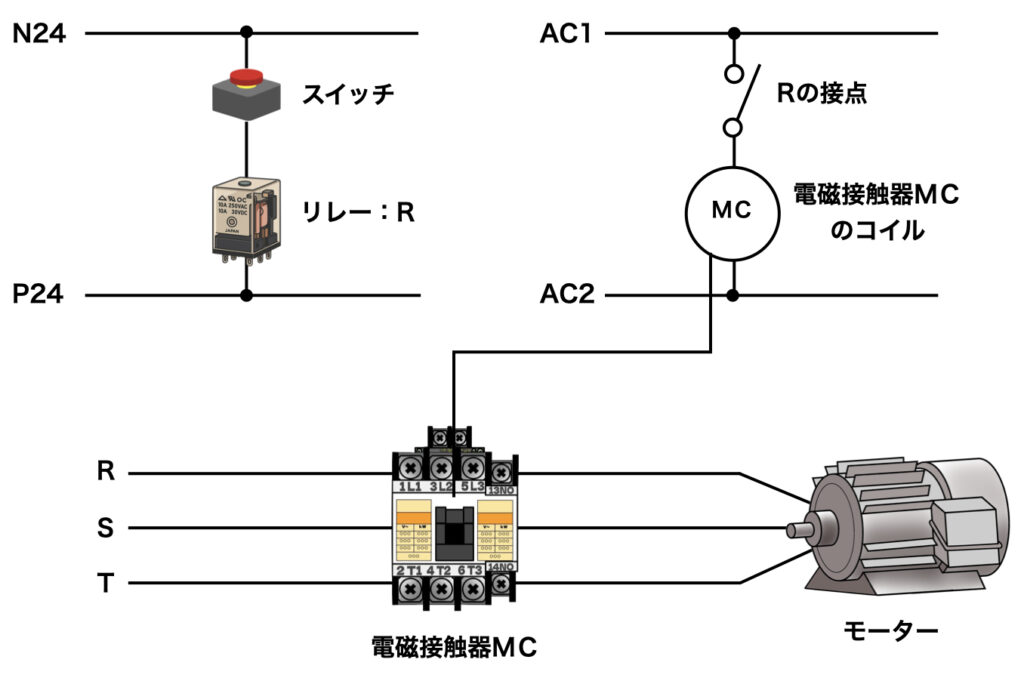

リレーを使って信号を間接的に取り扱う理由の1つとしては、制御回路と動力回路の橋渡しをするというものがあります。

センサーやPLCなどが接続されている制御回路は、基本的には微弱な電流・電圧した取り扱うことができません。

一方、機械を動かすためのモーターや、熱を発生させるヒーターなどについては、大電流が流れる回路を必要とします。

このように性質の違う回路同士をリレーを介することによって、電気的に切り離しつつ連動させることができるようになります。

小さな電気の信号でモーターを動かすことができるようになるんだね

直流回路と交流回路を分離することで、安全対策にも繋がります

機器の破損を防ぐ

リレー受けすることで、PLCなどの機器を過電流などの電気的トラブルから守る役割も果たします。

リレーを介することで、PLCが直接大きな負荷を駆動する必要がなくなり、出力回路への負担を軽減することが可能となります。

例えば、流体を制御するための電磁弁(ソレノイドバルブ)など、コイルを使った機器を入り切りする際は、リレー受けすることで制御機器の故障を防ぐことができます。

電磁弁の中には”DC24V”で駆動できるものがあるため、一見すると「PLCの出力信号で動作できるじゃん!」と思ってしまうかもしれませんが、実はここに落とし穴があります。

電磁弁などで使われているコイルは、電圧を切った瞬間に”サージ電圧“が発生します。

このサージ電圧は、一瞬ですがものすごく高い電圧になってしまうため、制御機器へのダメージが蓄積するなどして、最終的に機器を故障させてしまうことがあります。

このように、電磁弁などのコイル負荷をPLCに接続する場合には、直接制御機器にダメージが及ばないよう”リレー受け”することが非常に有効的です。

オムロンでいうと「−D2」という型式のあるリレーですね

ノイズから機器を守る

リレー受けには制御機器をノイズ(誘導電圧)から守るという役割もあります。

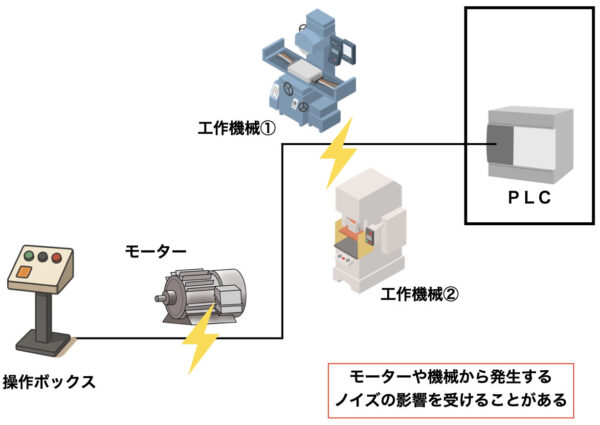

例えば、離れた場所にある機器同士をケーブルで接続する場合、ケーブルが通っている場所によってはノイズの影響を受けてしまう可能性があります。

上の図のように、操作ボックス〜PLC間のケーブルにノイズの発生源があると、スイッチを押していないのにも関わらず、PLCが「スイッチが押された」と勘違いする原因になりえます。

このような不具合を防ぐためには、操作ボックスからの信号をPLCに直接入力するのではなく、リレー受けすることが非常に有効的です。

これで、ノイズによるトラブルをグッと減らすことができるよ!

まとめ

以上、回路でリレー受けを行う理由について解説しました。

リレーは、制御回路と動力回路の橋渡しをしてくれるだけでなく、サージ電圧やノイズからPLCなどの制御機器を守ってくれたりと、様々な役割を担っている重要な電気部品です。

また、リレーは抜き差しだけで簡単に交換できる部品でもあるので、痛みやすい箇所にリレーを用いることでメンテナンス性も向上します。

制御機器がよく故障するという場合や、ノイズによるトラブルが疑わしい場合には、本記事参考にして頂けると幸いです。