工場内設備や産業機器に必ずと言っていいほど使われている「配線用遮断器」と「漏電遮断器」。

どちらも外観がよく似ているため、一緒くたで”ブレーカ“と呼ばれることがありますが、実はその役割には大きな違いがあります。

そのため。。。

見た目があんまり変わらないから、使い分けがよく分からないよ〜

どっちも”ブレーカ”なんだから、何処に使っても問題ないでしょう!

このように、考えてしまったことがあるのではないでしょうか。

本記事では、「配線用遮断器」と「漏電遮断器」の基本的な違いや使い分けについて、分かりやすく解説していきますので、是非チェックしてみてください。

見た目が結構似てるから、現場で混乱するよね〜

この両者には、外観や使い方に明確な違いがありますので、是非マスターしてくださいね

配線用遮断器とは?|その役割について

配線用遮断器は、皆さんが想像するいわゆる一般的な”ブレーカ”の総称です。

メーカーによって製品名が異なっていて、三菱電機であれば「ノーヒューズブレーカ」、富士電機であれば「オートブレーカ」と呼ばれています。

配線用遮断器の略称

配線用遮断器はアルファベットで「MCCB(Moulded CASE Circuit Breaker)」と略されます。

電気図面などを見ていると、この”MCCB”と表記されていることがほとんどですね。

図面によっては「MCB」であったり、「NFB」と表現されていることもあります。

NFBは「ノーヒューズブレーカ」の略だね

配線用遮断器の仕組み

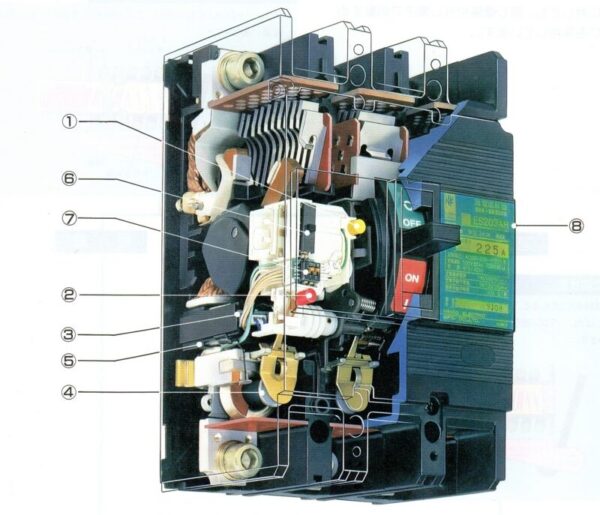

引用先:公益社団法人 日本電気技術者協会(配線用遮断器の構造)

配線用遮断器の中には、主に「過電流引外し装置」・「消弧装置」と呼ばれる重要な装置が内蔵されています。

過電流引外し装置

事故などで規定以上の電流が流れると瞬時に動作し、開閉機構と連動して回路を”強制的に”解放することで電気を遮断する装置です。

消弧装置

回路を遮断する際に発生する”アーク”を消すための装置です。

“アーク”は空気中を飛び越えて流れる電気のようなもので、これが発生すると、電気的にまだ”つながっている”状態になってしまうよ

過電流引外し装置や消弧装置の仕組みはメーカーや遮断器の種類によって多少異なる場合がありますが、基本的にはこれらの装置が働くことで、過電流やショートから回路や設備を安全に守ってくれています。

“安全かつ確実に回路を解放する”ための機構が配線用遮断器には詰め込まれています

配線用遮断器の役割

配線用遮断器には次のような役割があります。

回路を過電流から守る

配線用遮断器の重要な役割の1つが、回路を過電流から保護するというものです。

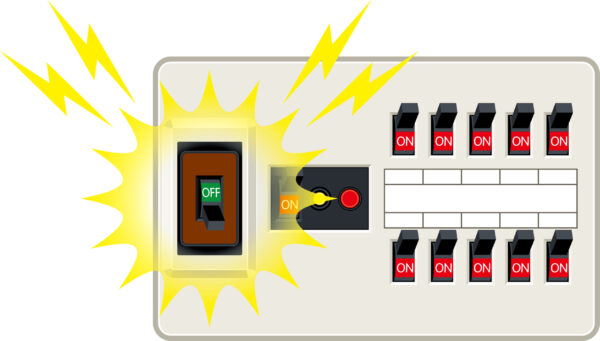

例えば、家庭でクーラー・電子レンジ・ドライヤーといった電気をたくさん使う機器を同時に使ったとき、「ブレーカーが落ちた!」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

これは、まさに配線用遮断器が過電流を検知し、家庭内の配線を守ってくれているという証拠です。

回路を構成している電線は、太さによって流せる電流の量が決まっています。

もし、規定以上の電流が流れ続けると電線が発熱し、最悪の場合発火して火災につながる恐れがあります。

こうした事故を防ぐ為に、配線用遮断器は過電流を瞬時に検知し、自動で電気を遮断してくれることで回路を守ってくれているんです。

配線用遮断器があることで、安心して電気を使うことができますね

回路をショート(短絡)から守る

ショート(短絡)とは、つながってはいけない配線同士が直接つながってしまうことを言います。

直流であればプラスの線とマイナスの線が負荷を介さずに直接触れる場合や、交流であればR・S・Tの線同士が直接つながってしまうような場合が該当します。

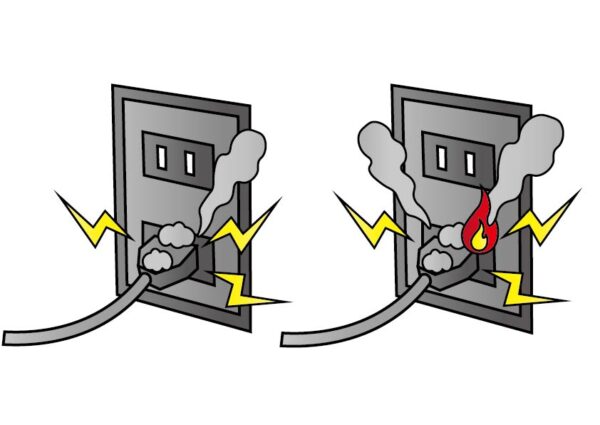

事故の一例としては、コンセントの部分にホコリが溜まっていたことが原因で起こる火災などがありますね。

この現象は、コンセントの差込口に溜まったホコリが湿気を吸い、電気が本来流れてはいけなルート(ホコリ)を通じて隣に流れてしまうことで発生します。

これによってとても大きな電流(短絡電流)が流れてしまうため、発熱・発火が起こり火災につながる恐れがあるんです。

配線用遮断器は、この短絡電流が流れたことを瞬時に検知し、電気を遮断して回路を保護してくれる役割も持っています。

短絡電流は回路にもよるけど、何百〜何千アンペアも流れるよ!

作業時の感電や誤動作から身を守る

私達が設備のメンテナンスを行う際も、配線用遮断器は重要な役割を担ってくれています。

例えば、制御盤内の部品を交換する際、活線状態(電気がきている状態)で作業をしてしまうと感電する危険があります。

また、直接電気の部分を触らない作業においても、設備の誤動作によって作業者が挟まれてしまうリスクもあります。

こうした危険から身を守るためにも、作業前に配線用遮断器を切っておくことで、安全に作業を進めることができるようになります。

作業前に”電源を切る”ことは、安全のためにも非常に大切です!

漏電遮断器とは?|その役割について

漏電遮断器は、配線遮断器に「漏電」を検知する機能が追加された遮断器のことを言います。

配電用遮断器と同様、過電流や短絡電流を安全に遮断する機能を持ちながら、さらに漏電も即座に検知し、回路を解放することで人や設備を感電や火災などの事故から守ってくれる役割を果たしてくれています。

漏電遮断器の略称

漏電遮断器の場合はアルファベットで「ELB(Earth Leakage Breaker)」や「ELCB(Earth Leakage Circuit Breaker)と略されます。

“MCCB”や”ELB”の表記で、配線用遮断器か漏電遮断器かが判別できるよ

漏電遮断器の仕組み

引用先:株式会社 日幸電機製作所ブログ(new-FM漏電遮断器の構造)

漏電遮断器は、配線用遮断器に備わっている「過電流引外し装置」・「消弧装置」の他に、「漏電引外し装置」・「ZCT(零相変流器)」が追加された構造になっています。

※日幸電機製作所の漏電遮断器は③が漏電引外し装置、⑤がZCT(零相変流器)になります。

ZCT(零相変流器)

引用先:ミドリ安全株式会社(貫通型零相変流器 口径φ40)

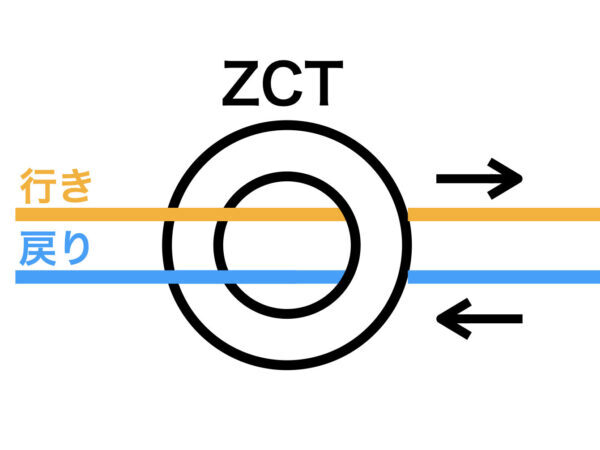

ZCT(零相変流器)とは、回路から電気が漏れていないかを見張るセンサーの役割をもった装置です。

ZCT(零相変流器)は真ん中に穴があいたリング状の形をしており、遮断器内部では「行き」と「戻り」の電線がその穴の中を通るように配線されています。

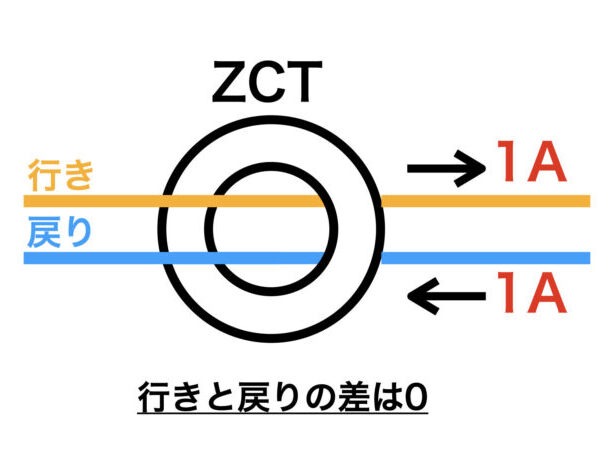

「行き」を通った電流は回路の様々な機器を通り、最終的には「戻り」を通って戻ってきます。

本来、「行き」の電流と「戻り」の電流は図2のように理論上同じになるはずなのですが、漏電が発生していると、「行き」の電流に対して「戻り」の電流が少なくなります。

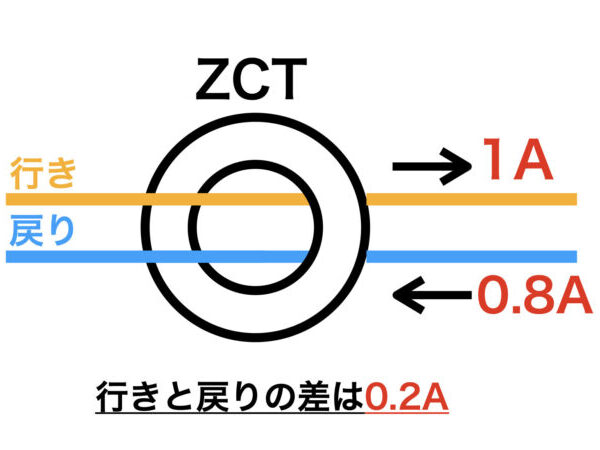

図3では、「行き」1Aに対して「戻り」が0.8Aしか帰ってきていません。

このように、どこかで漏電が発生していると、「行き」と「戻り」の電流に差が生まれます。

その差を検知し、漏電引外し装置に対して「漏電しているよ!」と信号を送るのがZCT(零相変流器)の役割になります。

漏電引外し装置

ZCT(零相変流器)からの漏電信号をキャッチし、更にこの信号を制御回路の中で増幅して規定以上の漏電かを判別します。

もし、漏電していると判断した場合は、装置の中の電磁石が動作し、内部の開閉装置と連動して回路を強制的に解放します。

これにより、漏電している回路への電気の供給を即座に停止して、二次被害を防止してくれています。

配電用遮断器よりも漏電遮断器の方が構造が少し複雑になります。

漏電遮断器の役割

漏電遮断器の役割は次の通りです。

漏電から設備や作業者を守る

漏電している機器などに触れてしまうと、人体の方に電気が流れて感電する恐れがあります。

さらに、漏電によって地絡が発生すると、異常な発熱が起こり周囲の可燃物に引火して火災につながる危険性もあります。

このような危険を防ぐために、漏電遮断器は漏電を瞬時に検知して自動的に回路を解放してくれることで、電気の災害を未然に防いでくれる役割を果たしてくれています。

漏電していても目には見えないから、漏電遮断器の存在は頼もしいよね

回路を過電流や短絡電流から守る

漏電遮断器も配線用遮断器と同じ機構を備えていますので、電線に流れる過電流や短絡電流から回路を守ってくれる役割も担っています。

ただし遮断能力だけをみると、漏電遮断器よりも配線用遮断器の方が優位なこともありますので、必ず仕様表を確認して選定するようにしましょう。

特に直流電源の遮断能力は配線用遮断器の方が強いです

配線用遮断器と漏電遮断器どっちを選ぶべき?

配線用遮断器と漏電遮断器のどちらを選ぶべきか、それぞれの特徴から考えてきましょう。

漏電遮断器を使うべきところ

人が直接触れる可能性のある機器の電源

スイッチ類や照明器具、またはコンセントなど、人が直接触れる可能性のある機器については漏電遮断器の使用が必須です。

漏電遮断器は漏電による感電を防ぐための安全装置であり、特に人の手が触れる機器の電源には漏電遮断器の設置が求められます。

水気の有る場所

浴室や洗面所などの水回りや屋外コンセントなど、水気のある場所の機器の電源には漏電遮断器の設置が必要です。

このような場所では水と電気が接触するリスクが高く、漏電による感電や火災事故が起こる可能性があります。

そのため、漏電遮断器を設置することで、万が一漏電が発生しても電気を瞬時に遮断し、安全を確保することができます。

可燃物が多い場所

木造建築の建物や倉庫など、可燃物の多い場所は漏電による火災が発生しやすいという特徴があります。

そのため、このような場所の電源には漏電遮断器を設置し、漏電を早期に検知して電気を遮断することで火災リスクを低減することが可能となります。

漏電による災害のリスクが高い場所には漏電遮断器が必須だね

配線用遮断器を使うべきところ

遮断能力を求められる機器の電源

モーターなどの動力電源といった、過負荷や短絡による電気的なトラブルが起こりやすい機器には、過電流や短絡電流保護に特化した配線用遮断器を使用するのが一般的です。

ただし、屋外に設置されたモーターなど、湿気や水濡れのリスクがある環境では、漏電遮断器と組み合わせて使用することで、より安全性を高めることができます。

漏電遮断器を上手に組み合わせることで、漏電リスクを同時に抑えることができます

機器の台数が多い場合

モーターなどの機器が数十台あるような設備において、それぞれの機器に遮断器を設置する場合は配線用遮断器を使用するほうが経済的に有利です。

これは、配線用遮断器は同容量の漏電遮断器と比べて部品点数が少なく、構造がシンプルであるため、一般的に価格が安価だからです。

そのため、感電リスクが低い場所においては、コスト面を考慮して配線用遮断器を選ぶ方が良いでしょう。

大容量の主幹電源(大元の電源)

プラント設備の大元電源など、1000Aを超える大容量の電源を遮断するための遮断器は配線用遮断器の方が選択肢が多くなります。

例えば、三菱電機製の遮断器のラインナップで言うと、漏電遮断器の定格電流が1,200Aまでに対して、配線用遮断器(ノーヒューズブレーカ)の場合はカタログスペックで1,600Aまで存在します。

なので、より大きな遮断容量が求められる場面においては、配線用遮断器の方が対応できる範囲が広く、選定の自由度が高いのが特徴です。

主幹電源のように、大きな遮断器は頻繁に落ちると困るから、異常が発生した部分の遮断器が優先的に落ちるように設計することが大事だよ

このような考え方を”保護強調”と呼んでいますね

まとめ

以上、配線用遮断器と漏電遮断器の違いについて解説しました。

この両者は見た目がよく似ていますが、明確に用途が異なります。

それぞれの特徴を理解して、より正しい選定を心掛けるようにしましょう。

- 遮断能力は漏電遮断器よりも優勢

- 定格電流のバリエーションは漏電遮断器よりも豊富

- 漏電遮断器よりも構造がシンプルで安価

- 遮断能力は配線用遮断器と同等

- 配線用遮断器には無い、漏電検知機能を備えている

- 配線用遮断器よりも構造が複雑であるぶん高価