工場で動いている設備や産業機器、家庭で使っている冷蔵庫や洗濯機などの家電製品に至るまで、私達の身の回りにはたくさんの電気で動く機器が存在しています。

実は、これらの機器は全て同じ大きさの電圧で動いているわけではなく、工場内ではAC200VやAC400Vが使われていたり、家庭内ではAC100Vがよく使われています。

エアコンで、たまにAC200Vが使われていたりするよ

まるで、日本とアメリカのコンセントの形や電圧が違うように、私達の身の回りでも”ちょうど良い電圧“が混在しているというわけですね。

この電圧を”ちょうど良い”大きさに変えてくれる装置が「変圧器(トランス)」です。

本記事では、変圧器の仕組みや種類、身近な使われ方まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきますので、是非参考にしてみてください。

変圧器は大なり小なり色々な種類があります

変圧器って何?初心者でも分かる基礎知識

変圧器とは、読んで字のごとく「電圧を変換する機器」のことを言います。

赤字の文字を組合せて「変圧器」ですね。

例えば、

工場の電源はAC200Vがきてるんだけど、AC100Vの機器を使いたいんだよな〜

という場合に、変圧器を使うことでAC200VからAC100Vの電気を作ることができます。

また、

事務所にはAC100Vのコンセントしかないんだけど、インバータの設定をするのにAC200Vの電源が欲しいんだよな〜

という場合にも、変圧器を使えばAC100VからAC200Vの電気を作ることが可能となります。

このように、変圧器は交流の電圧を使いたい電圧に変換することができるんです。

変圧器で電圧を変換できるのは「交流電圧」のみだよ

変圧器ってどんな仕組みなの?

変圧器は次のような仕組みで電圧を変換しています。

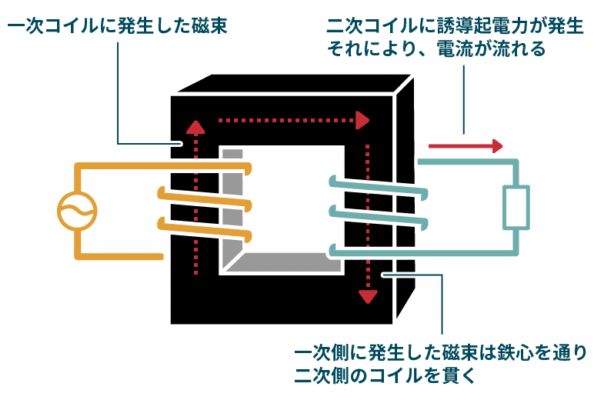

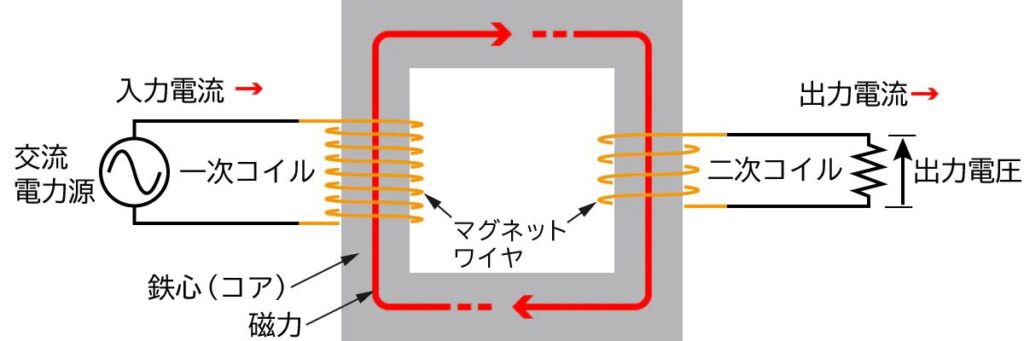

変圧器の構造

変圧器は大きく分けて「コイル」と「鉄心(鉄の塊)」で構成されています。

四角いかたちの鉄心に、1次側と2次側へそれぞれコイルが巻かれていますね。

左側のコイル(1次側)に交流電源を接続して電圧を掛けると、電磁石のように鉄心に磁力(磁束)が発生します。

この1次側で発生した磁力(磁束)は、鉄心を通って右側のコイル(2次側)を通過していきます。

交流電圧は”プラス”になったり”マイナス”になったりするので、1次側のコイルに流れる電流も周期的に変化するため、2次側のコイルに向かう磁力(磁束)もそれに合わせて強くなったり弱くなったりします。

そして、この変化する磁力(磁束)が電磁誘導という現象によって、2次側のコイルに電圧を生み出します。

この電磁誘導によって生み出される電気のことを「誘導起電力」と言うよ

つまり、変圧器は

- 1次側のコイルに交流電圧を掛けて「変化する磁力(磁束)」を作り出す

- その磁力(磁束)の変化で2次側のコイルに誘導起電力を発生させる

この仕組みによって2次側から電気を取り出すことができるんです。

どうやって使いたい電圧に変化させているの?

変圧器の構造は前項の通りなのですが、ここで1つのギモンが浮かび上がります。

電磁誘導で電圧が発生するのは分かったけど、どうやって使いたい電圧に変化させているの?

1次側に掛けた電圧を、使いたい電圧に調整して2次側に発生させるのは以下の仕組みによって行われています。

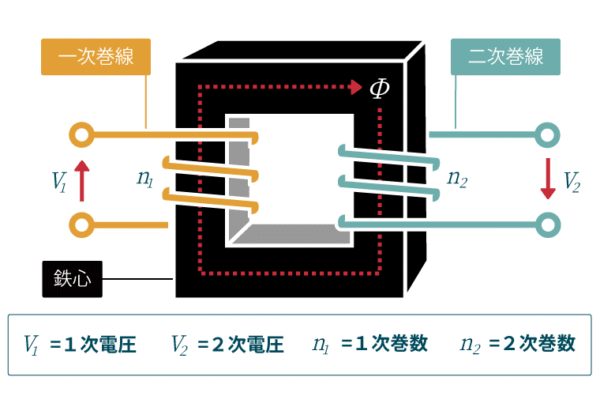

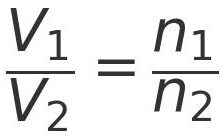

上記の図は、それぞれ1次側と2次側の電圧とコイルの巻数を以下のように図示しています。

- V1:1次側に掛ける電圧

- V2:2次側に発生する電圧

- n1:1次側のコイルの巻数

- n2:2次側のコイルの巻数

コイルの巻数とは、鉄心に導線を何回グルグル巻いているかということですね

この時、V1・V2・n1・n2は以下の関係が成り立ちます。

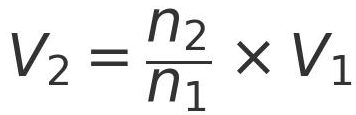

さらに、上記の式を変換すると次のようになります。

この式から、1次側コイルの巻数と2次側コイルの巻数の比が、2次側に発生する電圧を決めているようですね。

ここで例を挙げて確認してみましょう。

例題①:1次側電圧がAC100V、1次側コイルの巻数が100巻、2次側コイルの巻数が200巻の場合の2次側電圧は?

※V1=100、n1=100、n2=200なので

※V1=100、n1=100、n2=200

なので

V2=200÷100×100

=2×100

=200V

上記の計算から、2次側のコイルにはAC200Vが発生するという計算になります。

例題②:1次側電圧がAC200V、1次側コイルの巻数が200巻、2次側コイルの巻数が100巻の場合の2次側電圧は?

※V1=200、n1=200、n2=100なので

※V1=200、n1=200、n2=100

なので

V2=100÷200×200

=0.5×200

=100V

上記の計算から、2次側のコイルにはAC100Vが発生するということになります。

1次側と2次側のコイルの巻数を変えることで、2次側に発生する電圧を調整することができるんだね!

巻数って多い方が良いの?少ない方が良いの?

前項で、2次側のコイル電圧は1次側コイルの巻数と2次側コイルの巻数との比で決まるとお伝えしました。

ここでまた1つギモンが浮かぶと思います。

- n1=100巻、n2=200巻の変圧器A

- n1=500巻、n2=1000巻の変圧器B

AとBって巻数比が同じだけど、どっちの方が良いの?

この場合、どちらの変圧器も巻数比だけを考えると同じ(どっちも1:2)なので、理論上は2次側に発生する電圧は同じになります。

実は、巻数そのものが多い場合と少ない場合とでは、理論上の電圧比は同じでも、変圧器の特性が異なります。

巻数が多い変圧器の特徴

- 小さい鉄心を使う場合、十分な磁束を作るために巻数が必要

- 巻数が多いと抵抗が増えて損失が大きくなる(効率が悪くなる)

- 抵抗が増えることで、扱える電流が小さくなる

- 扱える電流が小さくなるので、太い線は必要ない

巻数が少ない変圧器の特徴

- 巻数が少ないと抵抗が小さくなるので損失も少なくなる(効率が良くなる)

- 抵抗が小さいため、大きな電流を流せる

- 大きな電流を扱うためには、線を太くする必要がある

- 線を太くするため、鉄心も大きくなり、本体が大きく・重くなる

良い・悪いというよりも、特性の違いによる使い分けがされているということだね

| 巻数が多い | 巻数が少ない | |

| 鉄 心 | 小さい | 大きい |

| コイルの抵抗 | 大きい | 小さい |

| 損失(効率) | 悪い | 良い |

| 流せる電流 | 小さい | 大きい |

| 線の太さ | 細い | 太い |

| サイズ・重量 | 小形・軽い | 大形・重い |

小形変圧器はコンパクトさ重視、大形変圧器は工場などの高出力が求められる現場で活躍しています

変圧器ってどんなところに使われているの?

変圧器は実に様々な種類があり、至るところで使われています。

電柱

電柱の上の方に付いているこのような物体、実はこれは変圧器なんです。

電柱の変圧器は以下のような構造になっています。

図のように、1次側には変電所から送られてくる高圧のAC6,600Vが接続されています。

この電圧が変圧器を介して、2次側からは家庭で使うAC100VやAC200Vに変換されて、私達のもとに届いています。

夜に外灯を見上げたときに目に入る”丸いボックス”が変圧器なんだね

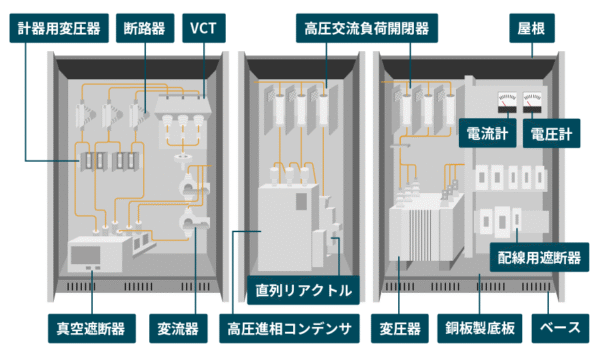

キュービクル

キュービクルとは、変電所から送られてくる高圧(AC6,600V)の電気を、AC100〜AC400Vといった設備で使える電圧に下げるための装置です。

自前でこのような装置を使って電気を変換しています

大きな工場を持っている会社は、敷地内にキュービクルが設置されていることも多く、マンションやビルなどの大きな建物にも設置されています。

ビルやマンショは屋上に設置されていることが多いよね

制御盤内の電圧変換

工場内の設備や装置に設置されている制御盤の中にも、変圧器はよく使われています。

例えば、工場からAC200Vの電源しかきていない場合は、盤内に写真のような変圧器を設けてAC100Vを作り、制御装置の電源として使用することが可能となります。

制御盤にも変圧器は必須の機器ですね

実は電圧を上げ下げするだけじゃない!安全装置としての役割も

実は変圧器は電圧を上げ下げするだけではなく、安全装置として使われることもあります。

それが「絶縁トランス」です。

絶縁トランスは安全性が目的だから、1次側と2次側の電圧が変わらない(コイルの巻数比が1:1)ものが多いよ

変圧器の1次側コイルと2次側コイルをよく見ると、電気的に直接つながっていないということが分かります。

つまり、1次側と2次側は電気的に分離されているので、1次側の回路で漏電が発生していても、2次側へは直接影響しにくくなります。

この仕組みを利用して、2次側の安全性を高めたものが「絶縁トランス」と呼ばれる変圧器です。

他にも、同じ仕組みを応用して1次側のノイズを2次側に伝わらないように設計された変圧器も存在します。

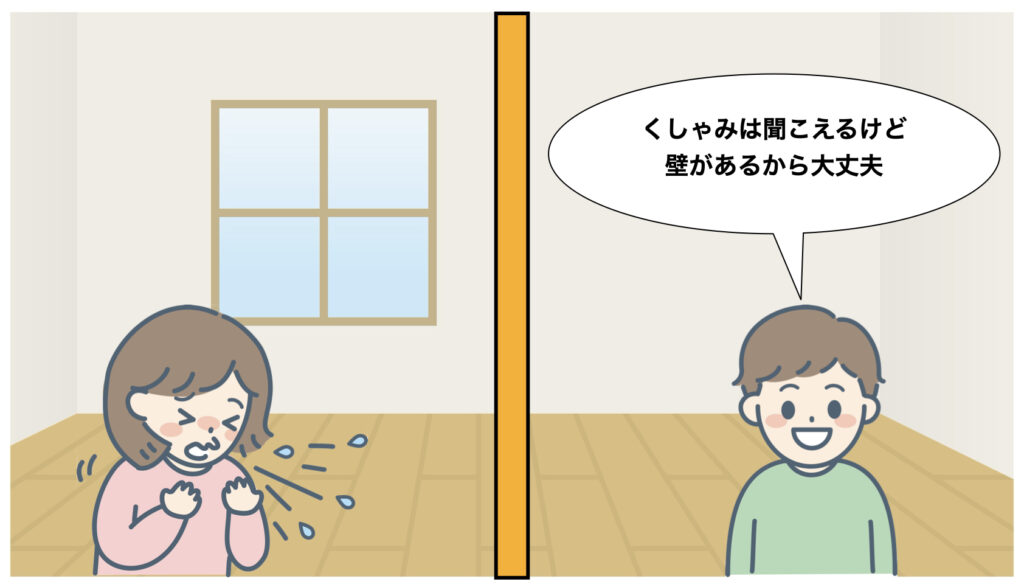

例えるなら、「隣の部屋でくしゃみをしている人がいても、壁があるために声は聞こえても風邪をうつされる心配がない」そんなイメージですね。

このようにイメージすると分かりやすいと思います

まとめ

以上、変圧器(トランス)の仕組みと、どのような用途で使われているかを解説しました。

変圧器は大なり小なり様々な種類が有り、家庭から工場まで幅広い場面で活躍しています。

普段は目立たない存在ですが、私達が電気を安全かつ効率良く使うためには欠かせない重要な装置です。

仕組みや原理を理解すれば、変圧器がどのような役割を果たしているかがイメージしやすくなるはずです。

是非、本記事を参考にして変圧器への理解を深めていただければ幸いです。