電球の【スワン形】と【エジソン形】の違いについて、分かりやすく解説

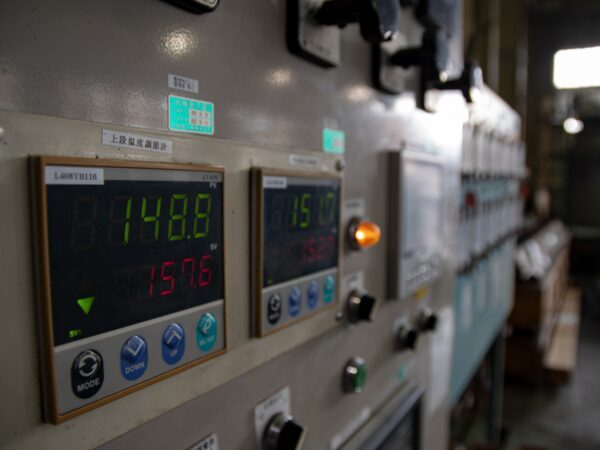

制御盤の表示灯や理科の実験等で使われている豆電球には、「スワン形」と「エジソン形」という2つの代表的な形状があるのをご存じでしょうか?

どちらも似たように見える電球ですが、実は形状に大きな違いがあります。

この記事では、スワン形とエジソン形の違いについて分かりやすく解説していきますので、「違いがよく分からない!」という方は是非参考にしてみてください。

表示灯のLED球でも同じ構造が採用されています

スワン形の形状

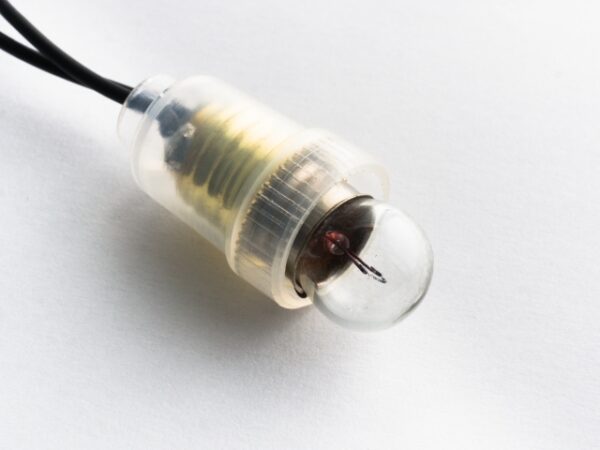

「スワン形」とは、写真のように電球の側面に突起が2つある構造のものを言います。

現場では”引っ掛け“という言い方をしたりしますね。

スワン形の電球は、ソケットに差し込んで回すだけで簡単に付けることができるという特徴があります。

スワン形のソケット(口金)

引用先:Handle(B22のバイオネット球とE17の日本球用電球の違い。)

スワン形のソケット(口金)はB15DやB22といった、”B○○”という表記で表現されます。

例えば、B22であればソケットの内径が22㎜、B15Dであれば15㎜というように、数字はソケットのサイズを示しています。

ちなみに、表記の”B”は「バイオネット(Bayonet)ベース」の頭文字からきています。

スワン形の取り付け方

スワン形の電球は次のステップで簡単に取り付けができます。

電球を取り付ける前

スワン形のソケットは写真のような形をしています。

後に出てくるエジソン形も同じような見た目をしている場合があるので、パッと見では分かりにくいかもしれません。

スワン形かエジソン側かは、取り外した電球の形状で判断しましょう。

電球を取り付ける

電球をソケットに押し込んで少し右方向(時計回り)に回転させます。すると、突起がソケットに引っ掛かってくれるので、その状態で電球が固定されます。

取り外す時は、再度電球を押し込みながら左に少し回転させるだけで簡単に取ることができます。

電球の取付後

電球の取り付けが完了したら、最後に表示灯のレンズを取り付けたら作業完了です。

手早く電球を交換できる点がスワン形の利点だね

ちなみに、”スワン形”と言われて「どんな形状だったかな。。。?」と迷ってしまったときは、”スワン=白鳥”を思い浮かべると、分かりやすいと思います。

何となく形が似ていると思いませんか?

エジソン形の形状

「エジソン形」とは写真のように、豆電球の金属部分がネジの形状をしているものを言います。

エジソン形の場合は、電球を回してソケットに取り付けることから、現場では”ねじ込み“という言い方で呼ばれたりしていますね。

エジソン形は、照明用のもう少し大きな電球にも幅広く採用されている方式となっています。

エジソン形の”エジソン”とは、電球を発明した「トーマス・エジソン」に由来していますよ。

エジソン形のソケット(口金)

エジソン形のソケット(口金)は、E17やE26のように”E○○”という表記で表現されます。

スワン形と同じく、E17であればソケットの内径が17㎜、E26であれば26㎜というように、数値がソケットのサイズを表しています。

なお、表記の”E”は「エジソン(Edison)ベース」の頭文字からきています。

エジソン形の取り付け方

エジソン球の取り付け方法は次の通りです。

電球を取り付ける前

エジソン形のソケットは、写真のように電球と同じようなネジの形状をしています。

他にも、特に表示灯用などのソケットはネジではなく、内側に突起物があるタイプも存在するので、一見してスワン形のソケットと見間違える場合があります。

繰り返しになりますが、必ず元々入っている電球の形状を見るか、取扱説明書などを見てスワン形かエジソン形かを判断しましょう。

電球を取り付ける

エジソン形の場合は、電球をソケットに差し込んで右方向(時計回り)に回転させていくと、どんどん電球が中に入り込んでいきます。

電球が回らなくなるまでねじ込んだら、取り付けは完了です。

ただし、強くねじ込み過ぎると、ソケットが壊れてしまったり、電球のガラス部分を割ってしまう恐れがありますので、力加減には注意しましょう。

電球の取付後

電球の取り付けが完了したら、実際に点灯するか確認しましょう。点灯することを確認できたら、最後に表示灯のレンズやカバーを取り付ければ作業は終了です。

もし点灯しない場合は、電球が斜めにねじ込まれていることもありますので、再度取り付け直してください。

ねじ込みが固い場合は、電球が斜めに入っている可能性があります。

無理にねじ込まないよう注意しましょう。

“豆”知識:電球が切れているか確認する方法

「電気が点かない」と思ったときの、電球の良し悪しを判断する方法を解説します。

①テスターを準備する

電球が切れているか判断するために、まずはテスターを準備します。

テスターはどんなものでも構いませんが、アナログテスターの方が分かりやすいのでお奨めです。

②テスターのレンジを【抵抗】もしくは【導通】に合わせる

次に、テスターのレンジを【抵抗】レンジか【導通】レンジに合わせます。

アナログテスターの場合は、【抵抗】レンジがいくつかありますが、どのレンジに合わせても良いです。

③電球の電極にテストリードを当てる

次に、良し悪しを判定したい電球の電極にテストリードをあてます。

一方のテストリードを電球の先端に、もう一方のテストリードを電球の側面にそれぞれ接触させます。

テストリードは赤・黒どちらに当てても問題ありません。

テストリードをあてたときに【導通】が有れば電球は切れていない(OK)、【導通】が無ければ電球が切れている(NG)と判断ができます。

| 導通の状態 | 抵抗の状態 | 電球の良し悪し |

| 導通有り | 抵抗:0〜数Ω | OK (切れてない) |

| 導通無し | 抵抗:無限大 | NG (切れている) |

電球の良し悪しはテスターを使えば簡単にチェックできるよ

まとめ

以上、電球の「スワン形」・「エジソン形」の違いについてお伝えしました。

スワン形とエジソン形は取付方法が異なるため、電球の形状を間違えてしまうと取り付けることができません。

電球を交換する際は、必ず取り外した電球の形状を確認し、全く同じ形式のものを選ぶようにしましょう。