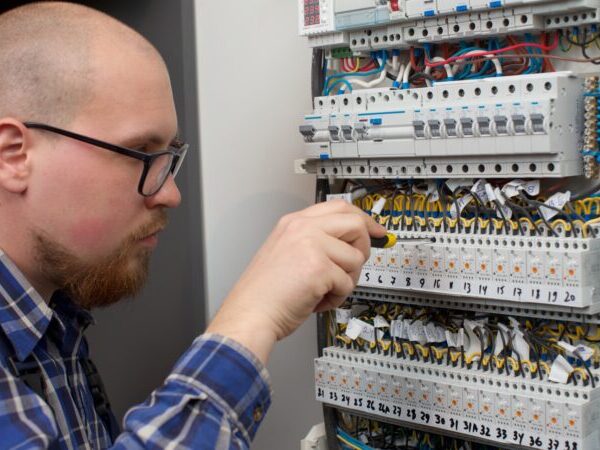

制御盤や分電盤などの保守点検において、欠かせない作業の1つである「端子ビスの増し締め」。

配線が端子ビスによってネジ締めで接続されている部分は、長期間の振動や周囲の温度変化によって緩むことがあり、そのまま放置してしまうと、接触不良や異常発熱の原因となります。

こうした不具合を未然に防止するためにも、定期的な増し締め作業が必要不可欠なんです。

この記事では、端子ビスの増し締めの必要性や正しい手順、作業上の注意点等について分かりやすく解説していきます。

これから点検作業を始めるという方は、是非ご一読ください。

端子ビスの増し締めは、制御盤の電気点検の基本だね

本記事を参考に正しいやり方で作業を行いましょう!

「増し締め」ってそもそも何?

「増し締め」とは、既に締め付けられているボルトやナット、ビス・ネジなどを再度締め付け直す作業のことを言います。

通常、締め付け直す際は一旦緩めたりすることはせず、工具を使ってそのまま締め付ける方向に力を加えて締め付けを行います。

もし、ボルトやビスが緩んでいたとしても、増し締めを行うことで、配線の接続部や機器の固定箇所などの締結力を回復させることができます。

増し締めすることによって、緩み確認と処置を同時に行うことができるよ

点検ハンマーで緩み確認をする方法もあります

盤内の端子のビスが緩んでいると何が起こるの?

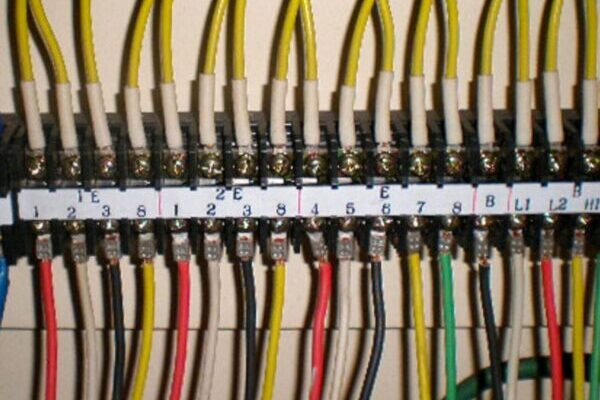

分電盤や制御盤内の端子ビスが緩んだまま放置していると、次のような不具合が発生するリスクがあります。

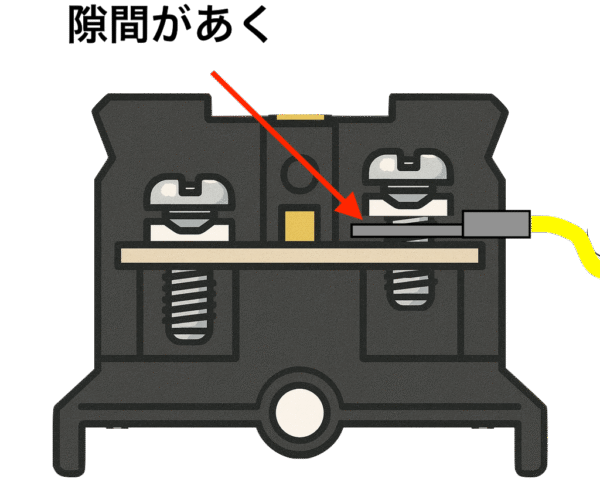

配線の接触不良

端子のビスが揺るんでくると、配線との接触面に隙間ができてしまうため、電気が正常に流れにくくなり、接触不良の状態になることがあります。

接触不良の状態になると、PLCやインバータなどの制御装置へ正常に信号が伝達できなくなったり、モーターなどの駆動装置へ十分な電気が供給できず動作不良を起こしたりと、様々な不具合が発生するようになります。

緩みによる接触不良は、不具合が発生したりしなかったりと、結構やっかいなんだよね〜

端子部分が異常発熱する

電流がたくさん流れる動力回路などの端子部分が緩んでしまうと、その部分の接触抵抗が増加し、徐々に発熱し始めます。

発熱が進むと端子部分の変形や劣化を引き起こすだけでなく、最悪の場合は発火につながり、重大な事故や設備停止の原因となることがあります。

ヒーターやモーター、電源などの接続部は特に注意が必要です!

なんで端子のビスが緩むの?

締め付けたはずの端子ビスがなぜ緩んでしまうのでしょうか?

その原因についてまとめました。

長時間の振動による緩み

端子ビスが長期間振動を受け続けると、ビス本体に微小な回転運動が発生するなどして、ネジ山の噛み合わせが段々ズレていきます。

このズレが繰り返されると、ビスは少しずつ緩み方向に回転し、締付力(ビスの軸力)が低下していくのです。

特に、クレーンなどの動く装置上に設置されている制御盤は、常に振動を受け続ける環境にあるため注意が必要です。

振動は電気機器にとっては”大敵”だよ!

温度変化による緩み

金属の多くは、温度が上がると膨張し、温度が下がると収縮するという性質があります。

端子ビスも例外ではなく、基本的には鉄などの金属で作られているため、真夏の高温環境ではわずかに膨張し、真冬の低温環境ではわずかに収縮します。

この伸び縮み自体はごく小さなものではありますが、長年のあいだ何度も繰り返されることで、締付力(軸力)が低下し、ビスの緩みにつながっていきます。

温度変化の大きな屋外に設置されている分電盤や制御盤は、この影響を受けやすいため定期的な点検が不可欠です。

屋内でも環境の悪い場所に設置されている盤は注意が必要です!

施工時の締め付け不良

初期の施工時に締め付けが不足していたり、逆に締め付け過ぎて部材が変形していたりすると、早期の緩みにつながる可能性があります。

また、絶縁抵抗値測定などの点検作業を行う場合、一時的にビスを緩めて端子を外すことがありますが、その後の復旧作業で十分に締め付けを行わなかったり、締め付け自体を忘れていたりすると、結果として締め付け不良となります。

特に配線箇所が多い場合、施工や点検時のミスが起こりやすく、1〜2箇所の締め付け不良であっても不具合の原因となるため、施工後の確認が非常に重要です。

僕自身、モーターの絶縁抵抗値を測定した後にビスの締め付けを忘れて、後日トラブルを発生させたことがあるんだ。。。

最後の確認は本当に大事だよ!

増し締めの正しい手順・注意点について

増し締めの正しい手順及び注意点について解説していきます。

手順①:確実に電源を切ろう!

まずは、作業を安全に行うために、ブレーカを落として電源を確実に切りましょう。

端子の増し締め作業は、普段電圧が掛かっているところを触るわけですから、万が一電気を帯びていると、作業中に感電する恐れがあります。

必ず該当の電源を切り、出来ればブレーカに「ロックアウト」を取り付けて、第三者が電源を入れられないように処置をしてください。

投入禁止札や”点検中”の表示も忘れず準備しておきましょう!

手順②:検電器で電気がきていないことを確認しよう!

電源を切ったからといって、すぐに作業を始めてはいけません。

作業に取りかかる前に、本当に端子に電気がきていないか必ず検電器で確認しましょう。

ブレーカを切って「安全だ」と思っていても、場所を誤っていたり、思い込みで「切れている」と判断してしまうことがあります。

必ず検電器を使って電圧の有無をチェックし、完全に電気がきていないことを確認してから作業に取りかかってください。

ブレーカの一次側配線は特に見落としがちなので、必ず検電器を使って確認しよう!

手順③:適正な工具を選定しよう!

端子ビスの多くは頭が+(プラス)の形状です。

増し締めは、ビスの頭に対してある程度のトルクを掛けて行うため、適正な工具を使用しないとビスの頭を痛めてしまう恐れがあります。

特に、ドライバー先端のサイズが合っていないと、力を入れたときに+の溝を削ってなめてしまう可能性が高くなります。

頭をなめてしまうと、締め付け作業ができないばかりか、ビスの交換や場合によっては端子台の交換が必要になるなど、余計な手間が増えてしまいます。

大きすぎず小さすぎず、最適なサイズのドライバーを使うようにしてください。

ドライバーのサイズは「2番(№2)」ぐらいがいいですね

手順④:ドライバーをビスに対して真っ直ぐ押し当てる

適正なドライバーを選定したら、締め付ける端子ビスにドライバーを当てます。

このとき、端子ビスに対してドライバーの先端が斜めにならないよう、必ず真っ直ぐ当てるようにしてください。

ドライバーを真っ直ぐ当てたら、ビスをドライバーでグッと押しつけます。

これは、ドライバーの先端がビスの頭をなめにくくするためのテクニックで、ちょっとしたことですが増し締め作業においては非常に重要です。

ただし、押しつけすぎると壊れてしまうものもありますので、増し締めする相手に合わせて力加減を調整してください。

力の入りやすい体勢で作業しよう

手順⑤:ビスを締め付ける

ドライバーを押し当てたら、時計回りにドライバーを回して締め付けを行います。

このとき、力任せに目一杯締め付けてしまうと、ビスが折れてしまったり頭をなめてしまう恐れがあります。

締め付けのコツは、手首のスナップを利かせてグッと一瞬だけ力を込めるようなイメージです。慣れてくると、適度なトルクで増し締め作業が行えるようになります。

ギューッと力を入れ続けるのではなく、グッと一瞬だけ力を入れるように締め付けるのがポイントです

さらに、「トルクドライバー」を使用することで、あらかじめ設定したトルクで締め付け作業が行えるため、締めすぎや締め込み不足を防止することができます。

制御盤内に使われている機器は、締付トルクの指定がある場合もあるため、トルクドライバーを使用することで、より最適なトルクで締め付けることが可能ですので、安心して作業ができますね。

- M3 :0.5~0.6[N・m]

- M3.5:0.8~1.0[N・m]

- M4 :1.2~1.8[N・m]

- M5 :2.0~3.0[N・m]

機器の端子ビスが折れ込んでしまったら、血の気が引いてしまうね。。。

まとめ

以上、制御盤内端子ビスの増し締め作業について、正しい手順や注意点等について解説しました。

端子ビスの増し締めは、とても基本的な点検作業ではあるものの、大きなトラブルを未然に防止するためにはとても有効的です。

電気保守の基本とも言うべき増し締め作業、定期的に実施して安定した設備運用を目指していきましょう。

ブレーカを確実に落として、安全な環境を整える。

本当に安全な状態か、測定器具を使って確認する。

適正な工具を使用しないと、ビスの頭をなめてしまう恐れがある。

ビスに対してドライバーを真っ直ぐに力を入れて押し当てると、ビスの頭がなめにくくになる。

コツは、グッグッと一瞬だけ力を入れて締め付ける