現場で電気工事や設備の点検を行っているときに、「電線に電気がきていないこと」を調べるために使われるのが「検電器」です。

検電器は取り出してサッと使える手軽さがあり、作業前の安全確認には欠かせない道具のひとつとなっています。

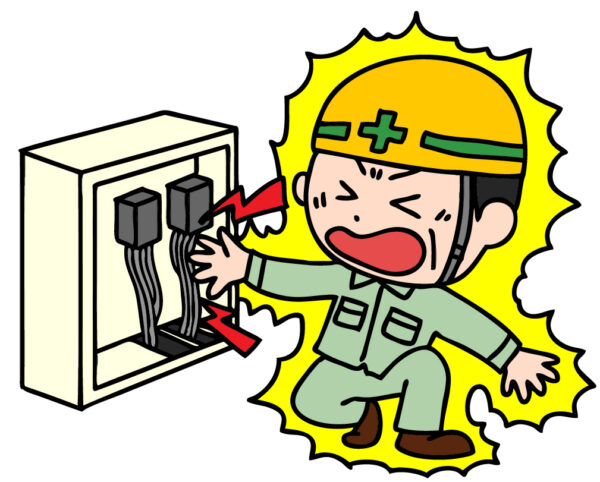

しかし、使い方を間違えると、誤操作や感電といった事故に見舞われるリスクがあります。

この記事では、検電器の正しい使い方や注意点について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

また、各社が出している検電器の特長についても紹介していますので、機種選びの参考として是非ご活用ください。

ひでくん

ひでくん僕の職場では検電器を1人1台携帯しているよ

電気は目に見えませんから、検電は必ず実施しましょう!

検電器って何?どんなときに使う道具なのか

検電器の役割

電気は肉眼では見ることができないため、触ろうとしている端子に電気がきているかどうかを目で判断することができません。

検電器は、そんな危険な電気の有無を光や音で私達に教えてくれる安全確認用の道具です。

検電器を使って事前にチェックすることで、作業者は「あっ、電気がきているな!」と気付くことができ、感電事故を未然に防ぐことができます。

僕たちの安全を守るために欠かせない道具だよ!

どんな現場で使われている?

検電器は家庭内の配線工事から、工場などの設備の電気工事や点検など、電気に関わる幅広い現場で使われています。

特に電源を切った直後の分電盤内作業には必須の道具です。

盤内作業には必須です!

なぜ検電するの?その目的について

「検電」の役割について確認していきましょう。

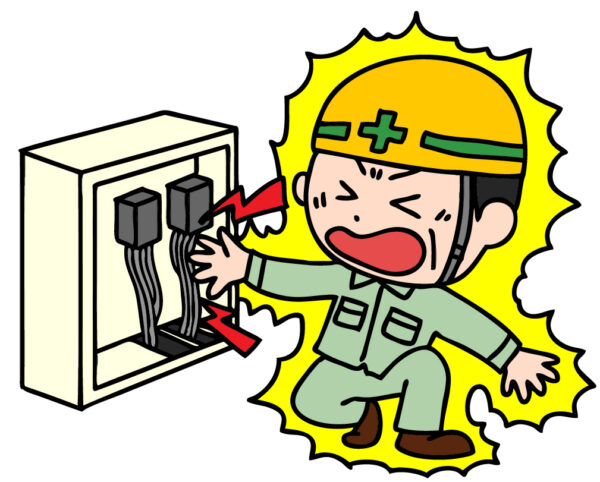

感電事故を防ぐため

電気がきていることに気付かずに配線等を触ってしまうと、感電による怪我、最悪の場合は命を落とす危険があります。

触る前に検電を行うことで、感電事故を防止することができます。

人為的ミスや”回り回路”がないか確認するため

作業の前にブレーカーを切ったつもりでも、間違って別のブレーカを切ってしまっていたり、回り回路によって別のルートから電気がきていることもあります。

こうした人為的なミスや見落としによる事故を防止するためにも、検電は大切な安全確認になります。

特に夏の時期は汗で感電しやすい状態になっているので、検電をしっかり実施しよう!

検電器の外観をチェック

それでは、検電器の外観について簡単にチェックしていきましょう。

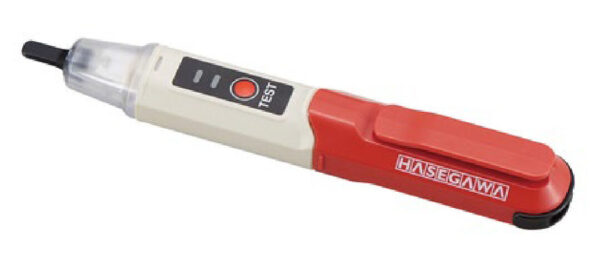

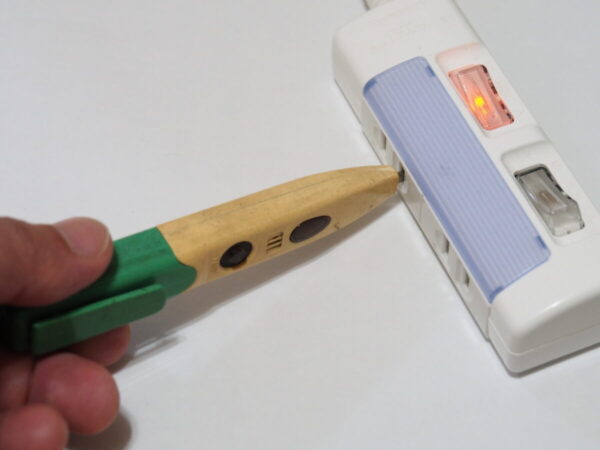

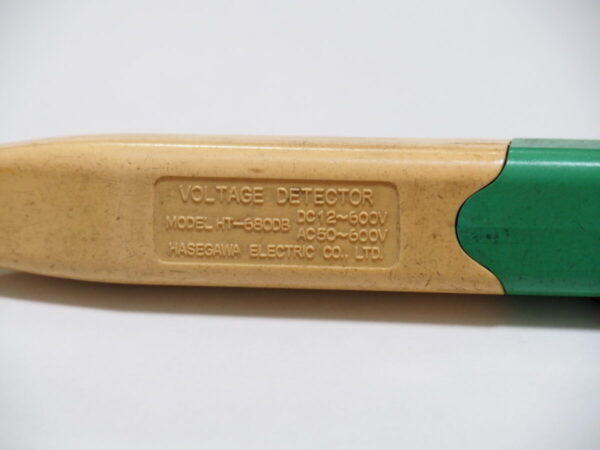

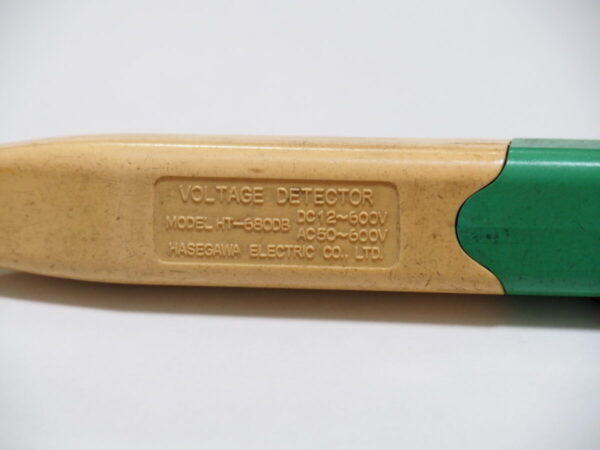

今回見ていく検電器は、長谷川電機工業製「HT-680DB」という一般的な形をした機種になります。

それでは詳細を見ていきます。

サイズは太めのボールペンぐらいです、胸ポケットに入る大きさですよ

テストスイッチ

検電器は中に電池を入れて使用します。

もし電池が切れていると、検電器が何も反応せず正常な検電ができなくなってしまいます。

そのため、検電器には電池の状態を確認するための「テストスイッチ」が設けられていて、テストスイッチを押してブザーとLEDが正常に動作すれば、電池に問題がないことを確認できます。

使用前に必ずテストスイッチで確認しよう!

グリップ

グリップ部分は各メーカーによって微妙にかたちが異なりますが、共通して「人の体に微弱の電流を流す」という構造となっています。

これは、検電器が人の体から大地へ向かって流れる微弱な電流を検知しているためで、この電流の有無で電線や端子に電気がきているかを判断しています。

HT-680DBの場合はグリップ部分に導電性ゴムが付いており、検電時にはこのゴムに触れた状態で使用します。

感じることができないほどの微弱電流なので、安心してください。

先端検知部

検電器の先端には、検電したい物体に直接触れるための検知部があります。

この検電器は先端検知部は金属製ですが、機種によって導電性ゴムや樹脂製など様々な種類が存在します。

機種によって材質や形が微妙に異なるけど、仕組みはだいたい同じだよ

検電器の正しい使い方について

それでは検電器の正しい使い方について解説していきます。

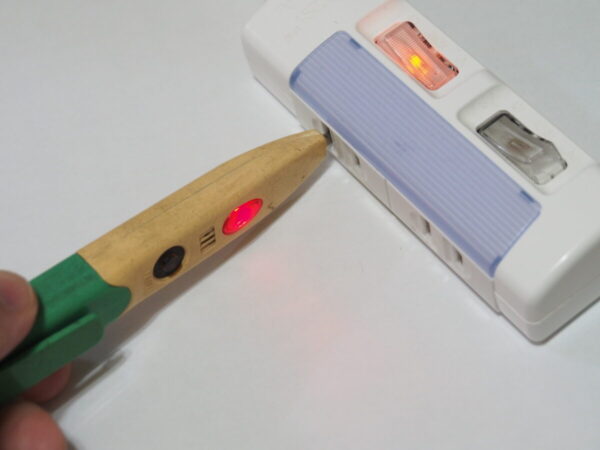

使う前にまずは動作確認

まずは、検電器を使う前に電池があるか、正常に動作するかをテストスイッチを押して確認します。

検電器が正常に動作する状態だと、テストスイッチを押すとブザーとLEDが動作します。

ブザー音とLEDが正常に動作したら確認完了です。

メーカーによってはテストボタンがない機種もありますので、テストの方法は取扱説明書で必ず確認してください

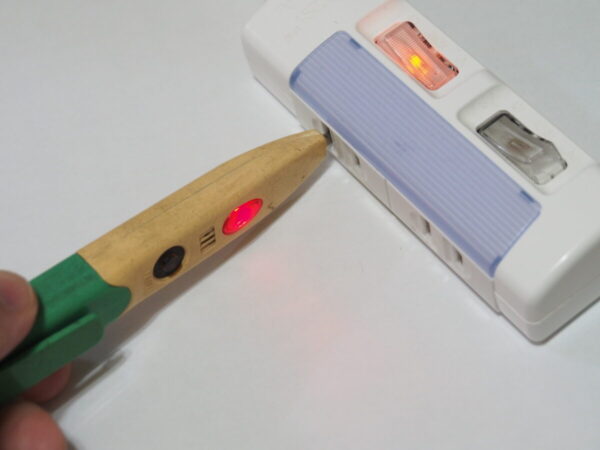

正常に検電できるかテスト

検電器の動作確認が終わったら、ちゃんと検電できるか現場で使う前にテストしておきましょう。

テストは確実に電気がきているコンセントなどが良いですね。

ここから先は、テストも実際の検電作業も使い方は同じだよ

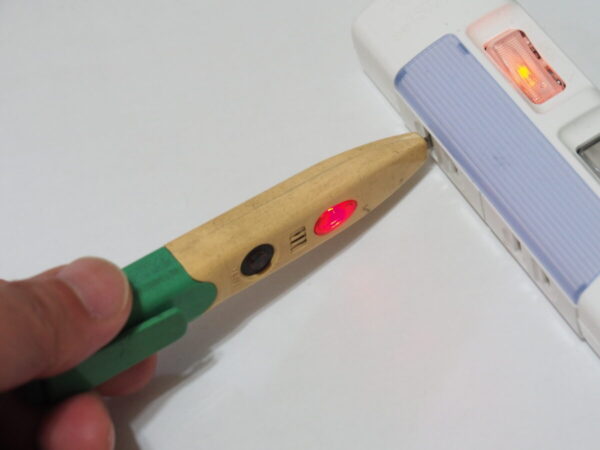

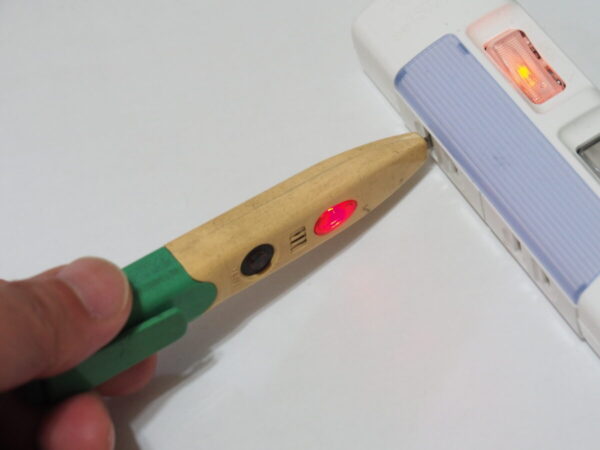

検電器を正しく持つ

検電を行うときは、検電器のグリップをしっかりと持ちます。

導電性ゴムが付いている検電器の場合は、素手でゴムを触れるようにして持ちます。

このようにゴムに触れずに持ってしまうと、検電器がうまく反応してくれません。

このように、しっかりとグリップ部分のゴムをつかむように持ちましょう。

導電性ゴムが無い機種の場合は、グリップ部分全体が同様の役割を果たしているものもあります。

事前に取扱説明書で確認しておきましょう

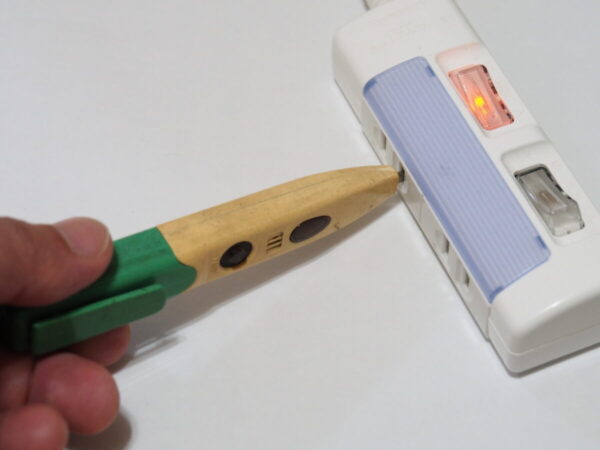

検電器の先端検知部を対象にあてる

検電器を正しく持つことができたら、検電したい対象に先端検知部で触れます。

触れた対象に電気がきていれば、ブザーとLEDが動作して検電器が「電気がきているよ!」と教えてくれます。

テストして検電器が問題なく反応することが確認できたら、現場でも同じ要領で検電作業を行いましょう。

- 検電器を使う前に必ずテストスイッチで動作を確認しよう!

- 正しく検電できることを確認してから現場で使おう!

検電器を安全に使うための注意点

検電器を安全に使うための注意点についてまとめました。

定期点検に点検・電池交換を行おう

検電器はあなたの安全を守るための重要な道具です。

定期的に外観や動作状態をチェックし、使用頻度にもよりますが半年〜1年ぐらいで電池交換を行いましょう。

反応しない=安全と決めつけない

家庭用コンセントで検電器を使用すると、片方の差込口では反応するのに、もう片方は反応しないことがあります。

これは、片方が「接地(アース)」されているためで、接地側の電極に検電器をあてても、電流が流れないため反応しないのです。

検電を行う際は、電源が切れていなくても検電器が反応しないことがあるので、どれか1箇所だけ検電するのではなく、何箇所か検電器をあてて確認するようにしてください。

検電器だけでは不安な場合は、テスターを使うのも手だよ!

必ず「使用電圧範囲内」で使うこと

検電器は機種によって使用できる電圧範囲が決まっています。

例えば、本記事に出てくるHT-680DBの場合だと、AC(交流)50〜600V、DC(直流)12〜600Vの範囲までとなっています。

この範囲を超える電圧で検電器を使ってしまうと、感電などの事故が発生する恐れがあります。

検電できる範囲は機種によって異なります、検電対象の電圧の高さも含めて事前に確認しておきましょう。

一般的な検電器は600Vぐらいが相場です

測定カテゴリ:CATⅣに適合したものを使おう

「測定カテゴリ」とは、「どの場所まで安全に電気の測定ができるか」を示す基準で、”CAT”という記号と数字の組合せで表現されます。

この”CAT”は1(Ⅰ)〜4(Ⅳ)まであり、数字が大きいほどより危ない場所でも安全に使える性能を持っていることを示しています。

その中でも”CAT Ⅳ”に適合している検電器であれば、建物の引込電路など大電流が流れる場所でも、安全に検電作業を行うことができます。

検電器を購入する際は、CAT Ⅳに対応している機種を選ぶと安心です。

大手メーカーの検電器は「CAT Ⅳ」に対応しているものが多いよ

機種毎の特長についてご紹介

最後に、他に僕が持っている機種の特長についてご紹介していきます。

長谷川電機工業:HTE-610

本記事に載せたHT-680DBと同じメーカーである、長谷川電機工業製のHTE-610です。

HT-680DBがもう既に生産中止になっているため、新しくHTE-610を購入しました。

この機種の特長は次の通りです。

特長①:被服の上から検電できる

被服とは、電線の電気が流れる導体(銅の部分)を覆っている絶縁体(ビニールやゴムなど)のことを言います。

一般的な検電器は導体部分に直接触れて使用しますが、この機種は被服の上に触れるだけで検電を行うことができます。

ただし、ケーブルがシールド線の場合はシールド自体が接地されているため、検電器をあてても反応しませんので注意が必要です。

電気が流れている部分に近づかなくてもいいので、感電のリスクを減らすことができ、より安全に検電作業を行うことができます。

特長②:感度調整ができる

HTE-610には感度調整ダイヤルが付いていて、状況に応じて反応の感度を調整することができます。

検電する対象の中には”誘導電圧の影響”によって誤動作する場合があり、感度を低く調整することで影響を最小限に抑えることが可能となります。

近くでインバータが動作しているときなどは誘導電圧が発生しやすいため、この感度調整機能が非常に役に立ちます。

- 被覆の上から安全に検電作業ができる

- 現場の状況に合わせて反応感度を調整できる

| 使 用 電圧範囲 | AC50V〜600V |

| 特 長 | ・被覆の上から検電可 ・感度調整ダイヤル付き |

| 使用電池 | ボタン電池:LR44×2個 |

| 重 量 | 22g |

もちろんCAT Ⅳに対応しています!

次の方におすすめ!

- 被覆の上からでも検電したい

- LEDは必要ない

- 直流電圧の検電は特に必要ない

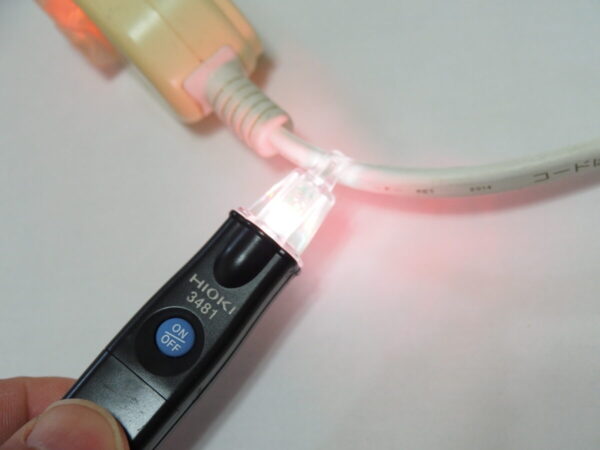

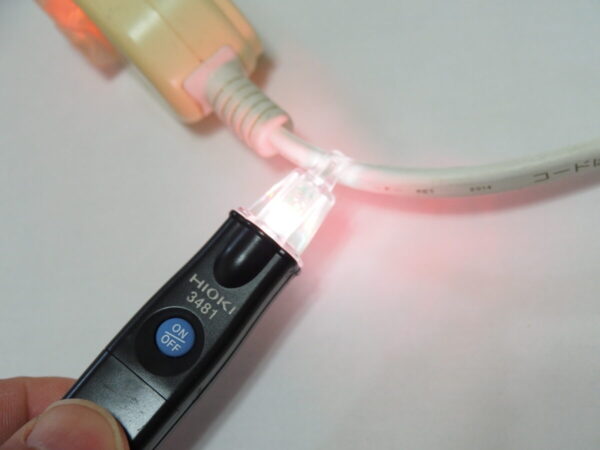

HIOKI:3481

測定器の最大手であるHIOKIから販売されている検電器です。

偶然この検電器の存在を知って、使ってみたくて購入しました。

この機種には「3480」と「3481」があり、微妙に仕様が異なっています。僕はより上位の「3481」を使用しています。

特長①:LEDライトが搭載されている

この検電器には先端にLEDライトが搭載されていて、検電器の電源スイッチをONにすると、先端検知部が明るく光ります。

そのため、暗い場所でも視認性よく検電作業を行うことが可能になります。

LEDライトは電池確認の機能も兼ねており、使うときにLEDが点灯すれば、電池が正常であることをチェックすることもできます。

LEDライトは「3481」だけの機能だよ

特長②:被服の上から検電できる

長谷川電機工業のHTE-610と同様、3480及び3481とも電線の被覆の上から検電することが可能です。

これによって、検電作業をより安全に行うことができます。

特長③:感度調整ができる

HTE-610と同様、3480及び3481にも感度調整ダイヤルが備わっています。

使用環境に合わせて感度を微調整できます。

この機種もしっかりとCAT Ⅳに対応していますよ

- LEDライトによって、手元を明るくできる(3481のみ)

- 感度調整や被覆の上からの検電など、基本トレンドをしっかりとおさえている

| 使 用 電圧範囲 | AC40〜600V |

| 特 長 | ・被覆の上から検電可 ・感度調整ダイヤル付き ・LEDライト付き |

| 使用電池 | ボタン電池:LR44×3個 |

| 重 量 | 30g |

次の方におすすめ!

- 被覆の上からでも検電したい

- LED付きの機種が欲しい

- 直流電圧の検電は特に必要ない

番外編 長谷川電機工業:HTE-700DL

引用先:長谷川電機工業株式会社(検電器-低圧用|検電器ラインナップ)

この機種は自分では使ったことがないのですが、便利そうな機能がいくつかあるのでご紹介させて頂きます。

特長①:直流・交流どちらも検電ができる

HTE-700DLの最大の特長は、交流と直流どちらも検電ができるという点です。

測定範囲は交流:AC50〜600V、直流:DC12〜750Vで、とても幅広い電圧に対応しています。

特長②:LEDライトが搭載されている

HTE-700DLは先端にLEDライトを搭載しているので、測定時に手元を明るく照らすことが可能です。

同モデルに”L”の字が付かない「HTE-700D」がありますが、この機種はLED非搭載のモデルになります。

700Dと700DLはLEDライトの搭載・非搭載だけの違いになります

特長③:防水構造 IPX4相当に対応

HTE-700DLはIPX4相当の防水性能を備えており、雨や汗などが掛かっても本体が故障する心配が有りません。

特に検電器は胸ポケットなどに入れて携帯する場合が多いので、水に強い構造なのは安心ですね。

特長④:被服の上からの検電はできない

HTE-700DLは裸線専用となっていますので、電線の被服の上からは検電作業ができません。

ちなみに、同じ長谷川電機工業製の検電器で「HT-670」という機種があります。

こちらは直流・交流の両方に対応しており、交流に限り被服の上からの検電も可能ですが、測定カテゴリがCATⅣに対応していないため、使用には注意が必要です。

安全の観点からも、CAT Ⅳに対応しているHTE-700Dシリーズの方がおすすめだね

- LEDライトによって手元を明るくできる(700DLのみ)

- 直流と交流どちらも検電が可能

- IPX4相当により、雨や汗などにも強い

| 使 用 電圧範囲 | ・AC50V〜600V ・DC12V〜750V |

| 特 長 | ・直流と交流両対応 ・LEDライト付き ・IPX4相当に対応 |

| 使用電池 | 単四電池×1個 |

| 重 量 | 25g(電池を除く) |

次の方におすすめ!

- 直流と交流どちらも検電したい

- LED付きが欲しい

- 作業中よく汗をかく人

まとめ:検電器は「命を守る安全アイテム」

以上、検電器の正しい使い方や注意点、そして機種ごとの特長などについてもご紹介いたしました。

検電器は小型で携帯性にも優れ、サッと取り出して使える手軽な道具でありながら、電気作業における“感電リスク”を大きく低減できる重要な安全アイテムです。

正しい使い方で検電作業を習慣にすることで、安心して電気作業に取り組むことができます。

暑い夏は特に感電リスクが高まりますので、ぜひ本記事を参考に、より安全な作業を心掛けて頂ければ幸いです。