第二種電気工事士の技能試験は学科試験に合格したあとに立ちはだかる実技試験です。

技能試験を突破することで、晴れて第二種電気工事士の資格を取得することができます。

技能試験は出題された回路図を読み解く力と、制限時間内に配線する正確性やスピードなどの要素が求められますが、

新人まつもと

新人まつもと配線を失敗しないか不安です。。。

制限時間内に試験を終わらせられるかな。。。

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、初心者でも合格できる具体的なコツや対策方法について分かりやすく解説していきます。これから技能試験を受験される方は是非参考にしてください。

第二種電気工事士の面上まであと一息です!

技能試験ってどんな試験なの?

まずは技能試験の概要について押さえておきましょう。

試験方法

電気工事士の技能試験は、出題された配線図に基づいて実際に電線や器具を使って配線作業を行う試験です。

試験で使用する配線材料は試験会場で支給されますが、配線で使う道工具は受験者自らが持参する必要があります。

なので、道工具を忘れてしまうと受験が出来ませんので、持ち物の準備は細心の注意が必要です。

ただ、使う道工具は電動工具でなければ特に制限がありませんので、使いやすい道具を自分で選ぶことが出来るというメリットがあります。

この点を利用して、技能試験を優位に進めよう!

試験時間

試験時間は40分間で行われます。

試験時間は長いようで短いです。。。

出題方式

試験問題に書かれた配線図と施工条件を元に、与えられた材料を使って配線を机上で行います。

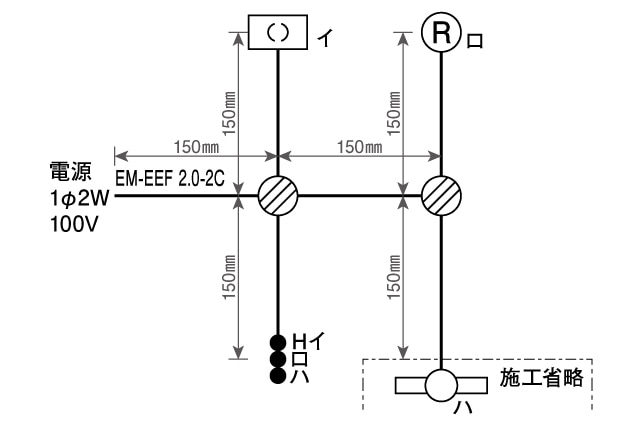

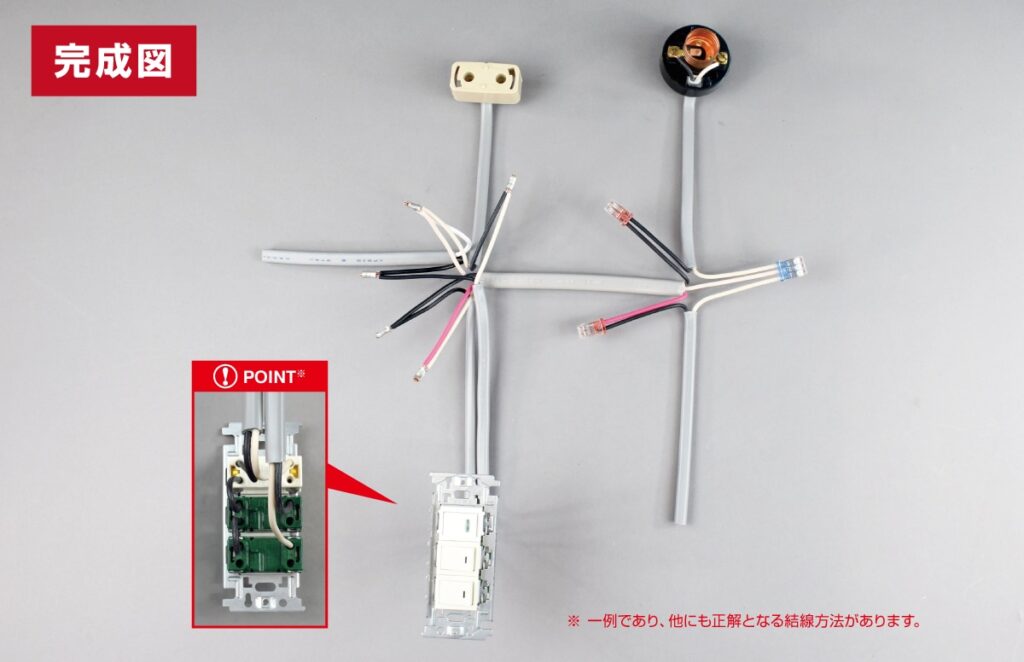

引用先:ホーザン株式会社(候補問題№1)

引用先:ホーザン株式会社(候補問題№1)

上の写真のように実際の材料を使って配線された作品を作るわけですね。

配線図については事前に13パターンが公表されていて、試験はこの13パターンの中から1つ選ばれて出題されます。

地域によって選ばれる問題が違うみたいだね

合格基準

“欠陥”無く配線が全て完了していれば合格です。

“欠陥”とは、配線が間違っていたり電線が損傷しているなど、後々事故に繋がるような配線がされている状態のことを言います。

かつては欠陥の判定基準には「軽欠陥」と「重大欠陥」という2種類があり、軽欠陥3回もしくは重大欠陥1回で不合格になるという方式がとられていました。

現在は、この軽欠陥・重大欠陥という区分けが撤廃されて、「欠陥」と一括りになっています。

1つ1つ確実に配線すれば大丈夫です!

合格率

技能試験の合格率は約70%程度と言われています。

決して狭き門というわけではないよ!

これだけは揃えよう!|技能試験の前に準備するもの

技能試験は受験者側で準備するものがいくつかありますので、忘れずにしっかりと確認しましょう。

プラスドライバー(2番)

+ネジを締め付けるためのプラスドライバーです。端子ビスを締め付けるのに必要になりますので、忘れず準備しましょう。持ち手は写真のように少し大きめの方が力が入りやすいです。

マイナスドライバー

マイナスドライバーは器具から電線を抜き取るときに必要になる場合があります。

ベッセルのドライバーが、持ちやすくて力も入れやすいので非常におすすめです!

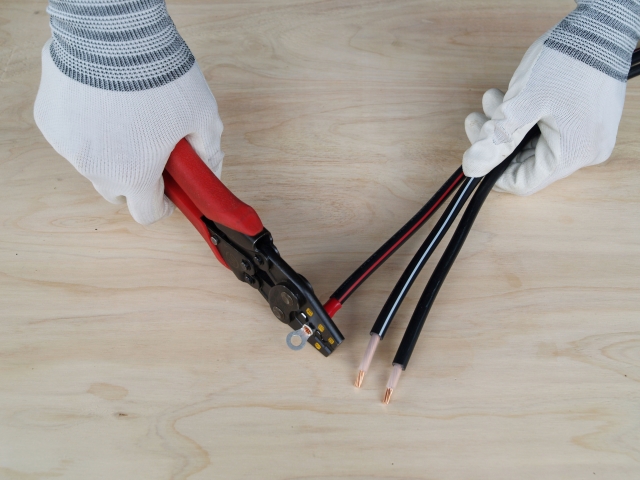

リングスリーブ用圧着ペンチ

電線同士を圧着して接続するのに必要な圧着ペンチという工具です。

電気工事士の技能試験では、電線同士をリングスリープという材料を用いて圧着することが多いので、このような圧着ペンチが必要になります。

圧着ペンチはいろいろな種類があります、必ず「リングスリーブ用」であるかを確認して購入するようにしましょう。

ペンチは持ち手が短い方が力が入れやすく使いやすいです。

「中」・「小」・「1.6×2」と書かれているものが目印です

カッター・電工ナイフ

配線をジョイントボックスに入れる際に、ゴムブッシングに切り込みを入れる際に使用します。電気工事用の電工ナイフでも良いですが、わざわざ購入しなくてもカッターナイフで十分です。

ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー)とは、電線の被覆(外装)をむくための工具です。電線を接続するときに被覆をむいて配線する必要がありますので、このような工具が必要になります。

職人さんは電工ナイフやカッター等を使って電線の被覆をむく場合もありますが、経験の浅い人がやると導体に傷を付けたり時間が掛かったりすることがあります。

制限時間が40分間しか無いことを考えると、試験では被覆を簡単にむくことができるケーブルストリッパーを使うことをお奨めします。

僕が試験を受けたときは、頑張ってカッターで被覆をむいている人がいたね

専用工具を使って、なるべくタイムロスを無くしましょう!

ペンチ

ペンチは電線を切断したり、コンセントやスイッチを金枠に取り付けたりする場合に使用します。

ペンチは電線を切断するのにも使用するよ

ラジオペンチ

ラジオペンチとは、普通のペンチよりも先端が少し細長い形状をしたものを言います。

ランプレセクタプルなどの端子ビスに配線を接続するとき、導体の先端を「の」の字に加工する必要があるのですが、ラジオペンチを使用することで楽に作業することができます。

ラジオペンチを使うコツは、このあと詳しく解説します!

スケール(メジャー)

スケールやメジャーなど、長さを測れる道具についても指示された長さに電線をカットするとき必要になります。

電線の長さは細かく指定されますので、必ず長さが測定できるものを準備してください。1mぐらいまで測定できるものであれば十分です。

これだけ道具が揃っていれば十分かな

ご自分の使い慣れた道具があれば、それを使うことで余分な出費を抑えることができます

覚えておこう!|技能試験で出てくる専門用語

技能試験には、聞き慣れない器具や材料の名前がいくつか出てきます。それらがどのようなものなのか、イメージできるように覚えておきましょう。

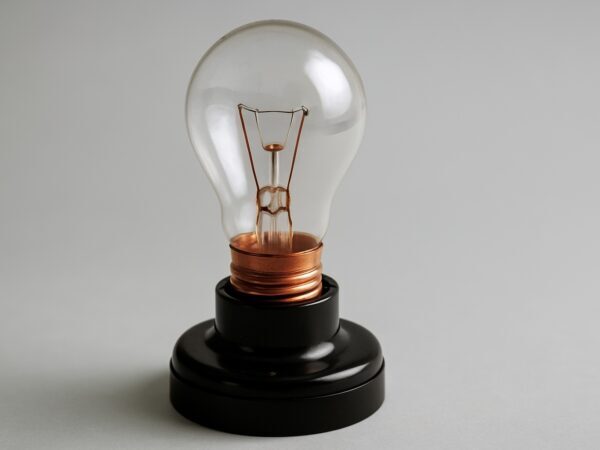

ランプレセプタクル

ランプレセプタクルとは、写真のような形をした電球を取り付けることができる器具です。

ネジの部分に電球をねじ込んで電気を供給すると、電球を光らせることができるようになります。

最近の住宅ではあまり見かけませんが、技能試験ではよく使われます。

引っ掛けシーリング

引っ掛けシーリングとは、天井から吊り下げる照明を取り付けることができる器具です。

照明の電極をシーリングの穴に差し込んで時計回りに回すと、中で引っ掛かって固定されるため、「引っ掛け」シーリングと呼ばれています。

丸い蛍光灯の照明や家庭用のLED照明なども、この引っ掛けシーリングで取り付けられているよ

パイロットランプ

パイロットランプは電圧を掛けると光る器具のことで、スイッチが入っていることが分かるように点灯させたいときなどに使用します。

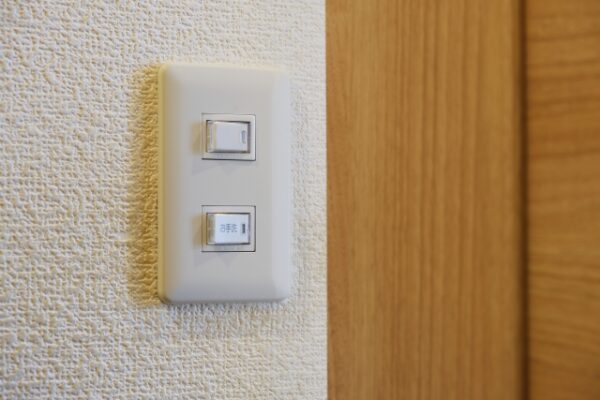

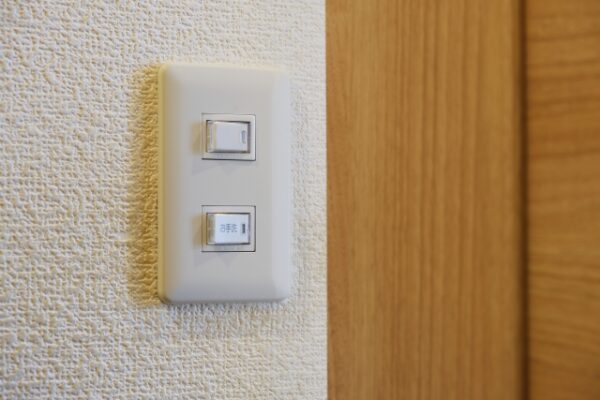

スイッチ

スイッチは照明などを点けたり消したりするときに使う器具です。スイッチには「単極スイッチ」と「3路スイッチ」の二種類があり、用途が若干異なります。

単極スイッチ

単極スイッチは単純に「入り」「切り」だけを行う場合に使用します。

3路スイッチ

3路スイッチは電気が通る道(電路)が3方向あるスイッチで、2箇所で照明を入り切りしたい場合に使います。

例えば玄関とキッチン2箇所で照明を点けたり消したりする用途などです。

3路スイッチと単極スイッチは見た目があまり変わらないので、ちょっと分かりにくいですね

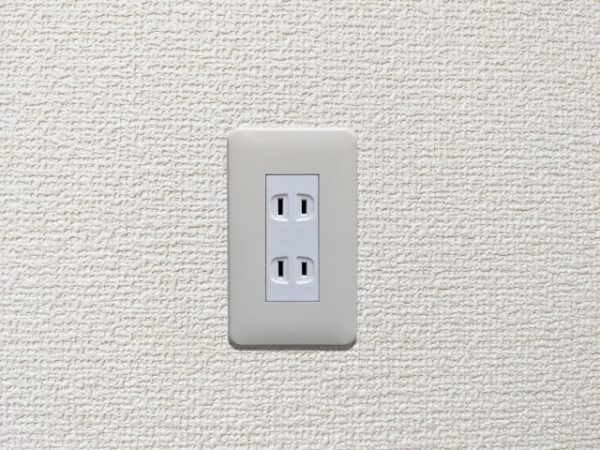

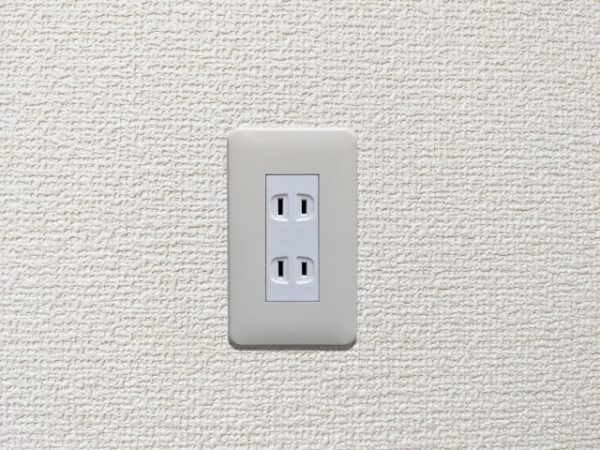

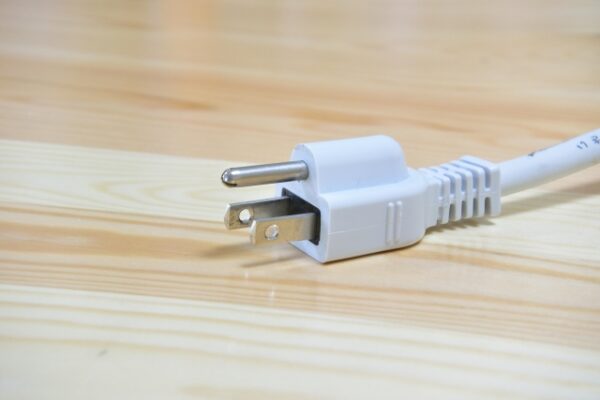

埋込形コンセント(100V用)

コンセントはご存じの通り、ドライヤーなどを接続して使うための器具で、様々な建物の壁にあります。

コンセントには差す箇所が1箇所だけのものと、2箇所セットになっている写真ようなダブルコンセントがあります。

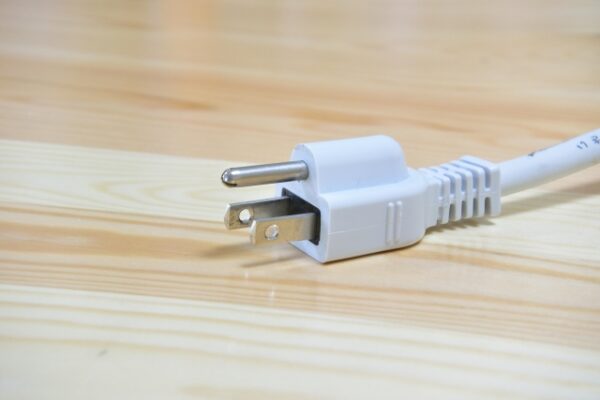

また、3Pコンセントがそのまま差せる、接地極付コンセントなどもあります。

下の写真の様な3Pコンセントをそのまま差すことができるよ

埋込形コンセント(200V用)

コンセントには100V用の他に、写真のような200V用もあります。

200V用コンセントは100V用とは違って、差す穴が縦に並んでいるような形状をしています。

これは、100V用の機器を間違って200V用に差し込んでしまうことを防ぐためで、このようにして安全が確保されています。

露出形コンセント

引用先:パナソニック株式会社(WK3001W)

露出形コンセントは写真のような形をしていて、壁に埋め込む埋込形とは違って、壁の表面に露出して取り付けるタイプのコンセントです。

配線方法は差し込み式ではなくネジ式で、ランプレセプタクルと同じような方法で接続します。

接続にはちょっとしたコツがいります

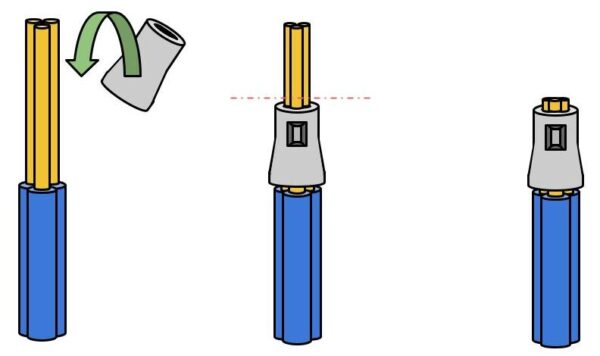

リングスリーブ

リングスリーブは写真の中にある筒状の材料で、電線を中に入れて圧着ペンチを使って潰すことで接続することができます。

リングスリーブは「小」や「中」などサイズが何種類かあり、中に入れる電線の太さや本数によって使い分けます。

リングスリーブは技能試験で必ず出てくるよ

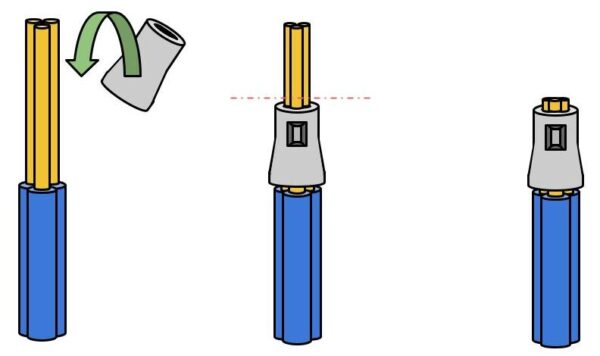

差し込みコネクタ

差し込みコネクタは写真の中の黄色や青色の入った四角い部品で、これもリングスリーブと同様配線を接続する際に使用します。

差し込みコネクタはその名の通り、差し込むだけで接続することができるので、リングスリーブのように圧着しなくても良い点がメリットの1つです。

差し込める電線の本数に応じて、「3本用(3P)」や「4本用(4P)」などの種類があります。

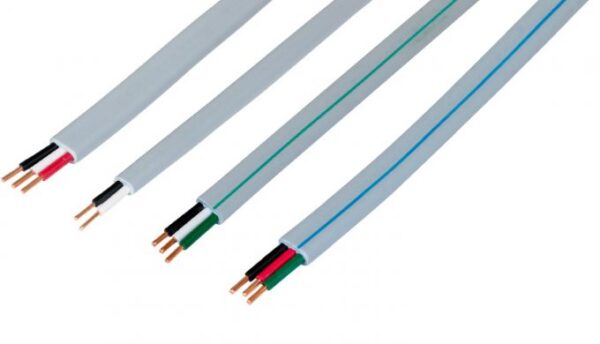

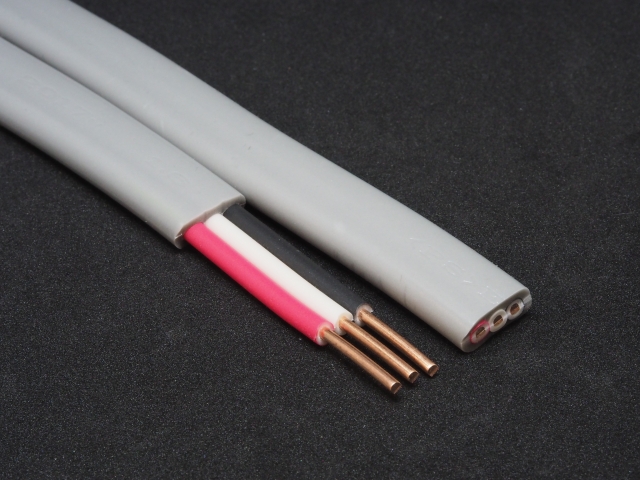

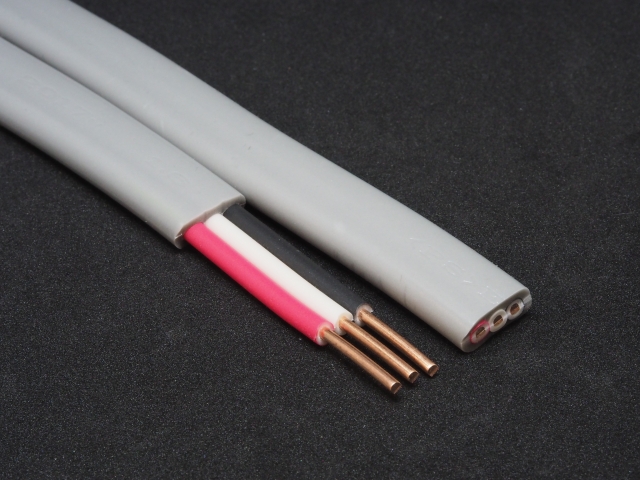

VVFケーブル

VVFケーブルとは、写真のような灰色の外装(シース)の中に数本の電線が収納されているもののことを言います。

ケーブルの中に入っている電線の本数のことを「芯」と言い、2本入っていれば「2芯」、3本入っていれば「3芯」と表現します。

この電線の中には更に導体と呼ばれる銅で出来た針金のようなものがあり、この導体を電気が通って照明を点けたりしています。

この導体は白や赤などの被服と呼ばれる絶縁体で覆われており、これによって外に電気が漏れないようになっています。

導体の太さは「mm」でされ、この数字が大きくなるほど太くなっていきます。電気工事士の試験では1.6mmであったり2.0mmがよく用いられています。

電化製品でよく使われているコードは撚り線(細い導体を束ねたもの)なのでフニャフニャしていますが、VVFケーブルは単線なので針金のように固いのが特長です。

現在の住宅に必ず使われているケーブルです

EM-EEFケーブル(エコケーブル)

引用先:矢崎エナジーシステム株式会社【(600Vポリエチレン絶縁 耐燃ポリエチレンシースケーブル(EM-EEF)】

EM-EEFケーブルは、一般的なVVFケーブルと同じように使われる電線の一種です。

VVFと見た目があまり変わらないため、パッと見では区別がつきにくいかもしれません。

VVFケーブルとの大きな違いは、外装の素材にあります。

EM-EEFの外装は、ハロゲンや鉛といった有害物質を含まない環境に優しい素材が使われていて、そのため”エコケーブル(電線)”と呼ばれています。

環境への負荷が少ないだけでなく、火災時に有毒ガスの発生を抑えられるといった安全面でのメリットもあり、特に近年では使用が広がっています。

技能試験でたまに出てくることがあるね

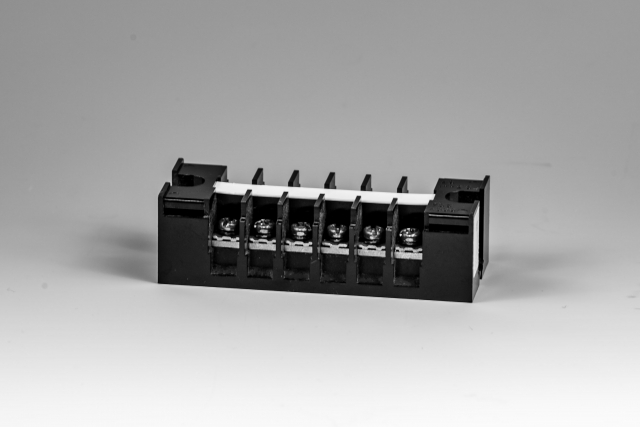

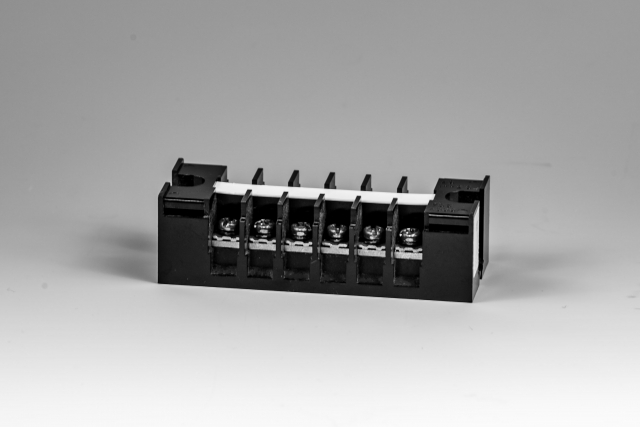

端子台

端子台は、電線同士をネジで接続するための配線材料です。電気工事士の技能試験では、器具の代用としてよく用いられています。

圧着

「圧着」とは、電線をリングスリーブや端子などの金属製の筒の中に差し込み、専用のペンチを使って潰すことで接続を行う技術のことを言います。

器具や技術などの専門用語をしっかり覚えましょう!

合格への近道!|技能試験合格のコツ9選

技能試験合格のコツって何かないのでしょうか。。。?

技能試験に合格するには、いくつかのコツを知って実践すると当日がかなり楽になります。

この項では、合格のためのコツを9つ紹介していますので、是非マスターしてください。

複線図が書けるようになろう

「複線図」とは、実際に工事ができるように具体化した配線図のことを言います。

技能試験で出題される配線図は、すべて「単線図」という簡単な図で表現されているため、一見するとどのように配線すれば良いかが分かりにくくなっています。

そのため、電気工事士の技能試験では、作業を始める前に複線図を正確に描くことが非常に重要です。

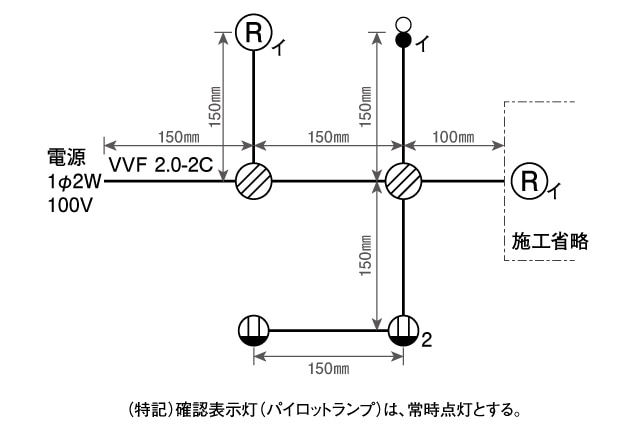

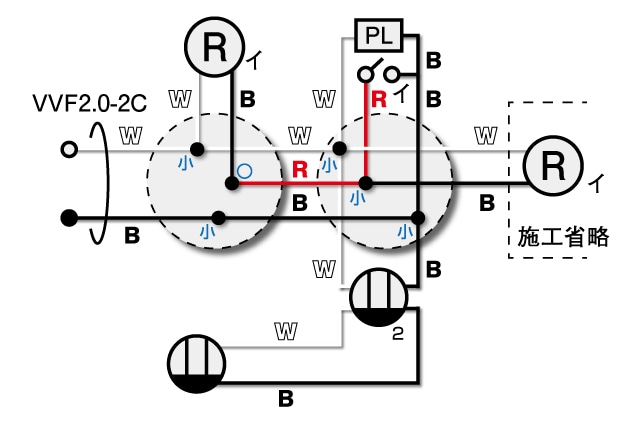

引用先:ホーザン株式会社(候補問題№2)

上の図が単線図で書かれた配線図です。

単線図は単純に機器と機器の間の線の種類や長さぐらいしか書かれていないため、これだけではどのように配線するのかが分かりにくいですね。

そこで、どのように配線するのかが分かりやすく表現されている複線図に書き直す必要があります。

引用先:ホーザン株式会社(候補問題№2)

上の図が単線図から複線図に書き直した配線図です。

この図を見ると、かなり具体的に配線の方法が分かるようになっていますね。

この複線図に書き直すことさえできれば、あとは複線図どおりに配線するだけなのでグッと合格に近づきます。

逆に複線図に書き直すことができなければ、合格は難しいと思ってください。

それだけ、単線図から複線図に書き直すという作業は非常に重要になります。

複線図へ書き直す手順は以下の動画で詳しく説明されていますので、必ずマスターするようにしましょう。

試験の開始と同時に、周囲からパチパチ電線を切る音が聞こえてくるから、すごく不安になるんだよね。。。

周囲のことは気にしないで、焦らずまずは複線図を書くことから始めましょう!

- 候補問題13問全ての単線図を複線図に直す練習をしよう

- 回路ごとの法則(スイッチ・ランプレセプタクル等)を覚えよう

施工条件を見落とさないようにしよう

技能試験では単線図と合わせて「施工条件」が記載されています。

この施工条件を守って配線が行われていないと、欠陥と見なされて不合格になります。

必ず単線図の横に書かれている施工条件を確認し、それに合った複線図に書き直すようにしてください。

試験によっては、施工条件がセオリー通りでない場合があります。例えば、ジョイントボックスの小さい方の穴に太い電線を通し、大きい方の穴に細い電線を通すといった具合です。

いくらセオリー通りに配線を行ったとしても、書いてある施工条件が優先されます。思い込みは捨てて、必ず施工条件通りに配線するようにしましょう。

僕の同僚で、施工条件を読まずにセオリー通りに配線して不合格になった方がいます。。。

施工条件通りに配線しよう!

- ケーブルの種類・長さ

- 圧着の種類(中・小 等)

- 配線の色指定

よくある欠陥を覚えておこう

技能試験で行った配線には一定の判断基準があり、基準を満たしていないと欠陥と見なされて不合格になってしまいます。

技能試験には「よくあるミス(欠陥)」がありますので、これを知っておくだけでミスの確率を大幅に減らせます。

完成していない

技能試験では配線が全て完了していないと欠陥と見なされて不合格になります。制限時間40分と短いですが、必ず配線は全て終わらせるようにしましょう。

配置・寸法・接続方法が違う

試験問題の単線図と完成させた作品とで器具の位置が違う場合欠陥と見なされます。

また、指定された電線の長さが50%以下であったり、施工条件と異なっている場合でも欠陥となってしまいます。

必ず、試験問題の配線図通りの位置や施工条件を守って配線を行うようにしてください。

配線が間違っている

配線の繋ぎ方や線の色を間違っていると欠陥になります。

電線が損傷している

電線の被覆や外装が切れていたりして、折り曲げると中の導体が見えてしまうような状態になっていたら欠陥と見なされます。他にも、中の導体に深い傷があってもダメです。

リングスリーブが正しく圧着されていない

リングスリーブの種類を間違えていたり、圧着したときに付くマークが違っていたりなど、リングスリーブが正しく圧着されていないと判断されると欠陥と見なされます。

また、上からみて圧着した電線の導体が見えていないものがあったり、導体の露出が多かったりと、配線の処置についても正しく行う必要があります。

電線同士が繋がっていれば良いというわけではありませんので、注意するようにしてください。

リングスリーブの選択ミスは結構多い欠陥なので注意しよう!

差し込みコネクタが正しく接続されていない

コネクタの先端から導体が見えていなかったり、コネクタの根元から導体が見えてしまっていると欠陥と判定されます。

器具に正しく配線が行われていない

器具への接続で次のような状態が見付かると、欠陥として判定されます。

- 締め付けが弱い(引っ張ると外れる)

- 電線の導体の一部が入っていない

- 被覆をむきすぎている

- 被覆を一緒に端子と締め付けてしまっている

- ケーブルの引込口から電線を通していない

- 器具の中にケーブルの外装(シース)が入っていない

- ランプレセプタクルや露出形コンセントで導体を左巻きにしていたり、巻き付けが3/4以下であったり、はみ出しているもの

- 電線を引っ張ると外れる

- 導体が2㎜異常(引っ掛けシーリングは1㎜以上)見えている

- 被覆が5㎜以上露出している

詳細な欠陥事例は、ホーザン株式会社のサイトで写真付きで公開されています。

試験前にチェックリストを作っておくと安心です!

時間配分は「30分+10分見直し」

40分という制限時間の中で焦って作業してしまう人も多いですが、理想の時間配分は「30分で作業し、10分で見直し」が理想です。

30分で複線図に直して作業と聞くと「短い」と感じるかもしれませんが、普段から時間を意識して練習しておけば出来るようになります。

最後の見直しでは、事前に作った欠陥チェックリストを思い浮かべながら見直しを行いましょう。

練習を続ければ、段々作業時間が早くなります!

時短工具を取り入れて作業効率UP

電気工事士の技能試験は電動工具は使えませんが、それ以外の工具については特に制限がありません。

なので、なるべく作業が簡単にかつ速く行える工具を選ぶと、時短になって制限時間40分を有効活用できます。

時短できる工具はどんどん取り入れて、少しでも試験を楽にしよう!

たとえば、次のようなケーブルストリッパーなどですね。

このような形状のケーブルストリッパーは、握るだけで外装や被服を一瞬ではぎ取ってくれます。

ペンチタイプのケーブルストリッパーでも良いのですが、このタイプは握るだけのワンアクションなので、電線の加工がかなり楽になります。

第一種電気工事士の技能試験でも使えますので、あると非常に便利です。

このタイプのケーブルストリッパーは本当に作業が楽ですよ!

導体の「の」の字曲げはラジオペンチを使う

ランプレセクタプルや露出形コンセントの端子に電線を接続する際、必要になる「の」の字曲げ加工。

実は普通のペンチの先端で加工するよりも、ラジオペンチの方が簡単に行えます。

ラジオペンチは先端が丸くなっているので、それに沿って時計回りに導体をねじることで、綺麗な輪っかを作ることができます。

以下にそのやり方についてご紹介していきます。

ラジオペンチを準備する

まずはラジオペンチを準備します。ラジオペンチにもいろいろ種類がありますので、先端が写真のように厚みがあるものを選んでください。

ラジオペンチで何回か輪っかを作ってみる

次に、ラジオペンチで何回か輪っかを作ってみて、どの位置で導体を掴めば綺麗に輪っかが作れるかを見つけます。

導体の先端をラジオペンチでつかみ、先端に沿って時計回りにひねると綺麗な輪っかを作ることができます。何回か試してみて、丁度良い大きさの輪っかが作れる位置を見つけてください。

ラジオペンチにマーキングする

丁度良い大きさに輪っかが作れる位置を見つけたら、ラジオペンチにペンでマーキングしておきます。

あとは、このマーキングに合わせて電線の導体をつかめば、安定した大きさで輪っかを作れるようになります。

この「の」の字曲げ加工については苦手な方も多いので、この方法を是非試してみてください。

僕もこれで綺麗な”輪っか”が作れるようになりました!

リングスリーブに差し込む電線の導体部分は長めにする

電線をリングスリーブで圧着する際、導体部分をギリギリの長さでリングスリーブに入れようとすると、上手く入らずに圧着を失敗してしまうことがあります。

特に、電線の本数がリングスリーブに対してキツキツの場合は、導体部分が短いと入れるのがかなりしんどい状態になります。

リングスリーブについては足らなくても試験中に申し出ればもらうことができますが、何回も失敗していると電線の長さが足らなくなったり、時間のロスになってしまいます。

このような失敗を防ぐ為のコツとしては、最初からある程度長めに被服をはいで導体をリングスリーブに入れ、余った分をカットするという方法が楽で確実です。

こうすることでスリーブが入れやすいですし、圧着した後にどれか1本抜けてしまうということも無くなります。

電線長さは50%までは短くなっても欠陥とは取られませんので、神経質にならずに被服は少し長めにはぐようにしましょう。

作業が楽になるし、仕上がりも綺麗になるよ

外装をはぎ取る長さをドライバーにマーキングしておく

ランプレセクタプルや引っ掛けシーリングなど、外装を長くはぎ取ってしまうと器具の台座に入りきらず、欠陥と取られてしまいます。

都度長さを測るにしても、寸法を覚えておく必要がありますし、以外と面倒です。

器具については大きさが変わることがありませんので、ドライバーにマーキングを入れておけば、長さを覚えておく必要がなく勘に頼ることも無くなります。

図のように、ドライバーのマーキングに合わせて外装に親指の爪で線を付ければ、あとはその線に合わせて外装をストリッパーではぐだけです。

配線作業はできる限り頭を使わない方法で行いましょう。

考える時間を少しでも無くすことで、制限時間40分間を有効に使うことができます!

被服をはがす長さは器具のゲージを活用する

コンセントや引っ掛けシーリングなど、電線を差し込むタイプの器具には写真のようなゲージが必ずあります。

このゲージの長さに合わせて被服をはぎ取ることで、適正な長さで導体部分を出すことができます。

慣れた方であれば、勘で大体の長さで被服をはぎ取ることができますが、あまり自信がない方はこのゲージを活用すると良いでしょう。

試験で支給される器具も市販品なので、このゲージは必ずどこかにあります

独学で難しい場合はどうする?

勉強の時間があまり取れなかったり、電気配線の経験が全くないという方の中には、「独学ではムリ!」と感じている方もいるのではないでしょうか。

教えてくれる人が近くにいたらいいんだけどな。。。

その場合は、外部機関の技能講習会を受講するという手があります。

技能講習会では、出題される13パターン全てを一通り練習できるほか、作業のやり方や欠陥と見なされるポイントなどを詳しく教えてもらうことができます。

もし、教えてくれる人が周囲におらず、どうして良いか分からないという場合は、多少費用は掛かりますが技能講習会の受講を検討しましょう。

独学が難しい方でも、講習を受講すれば合格率がかなりアップしますよ!

まとめ

以上、第二種電気工事士の技能試験について、合格の為のコツや対策、ポイント等についてお伝えしました。

技能試験は勉強や練習が必要になりますが、コツやポイントをつかめば合格率の比較的高い試験です。プラモデルを作る感覚で楽しみながら練習すれば、きっと良い結果が待っていることでしょう。

例え技能試験が不合格だったとしても、学科試験は次回・次々回が免除されますので、悲観する必要は全くありません。慌てず焦らず、ご自分のペースでしっかりと準備に取り組んでいきましょう。