工場や産業機器でよく使われている「光電センサ」。

その光電センサのカタログをネットなどで見ていて、

- アンプ内蔵形

- アンプ分離形

という言葉を目にしたことはないでしょうか?

多くのメーカでは光電センサを大きく分けて「アンプ内蔵形」と「アンプ分離形」とに分類し、用途に応じて柔軟に選択できるよう、ラインナップが用意されています。

でも、ここでいくつかの疑問が浮かびます。

光電センサの「アンプ」ってなに?

アンプの「内蔵形」と「分離形」ってなにが違うの?

普段、光電センサをあまり扱っていない方にとっては聞き慣れない言葉かもしれませんし、どちらを選べば良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、光電センサの「アンプ」とは何なのか、「内蔵形」と「分離形」の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。

確かに、文字だけ見ても違いが分かりにくいよね

この2種類を使い分ければ、より選定の幅が広がりますよ

光電センサの「アンプ」ってなに?

光電センサは主に以下の5つから構成されています。

- 投光部:センサの光を出す部分

- 受光部:投光部から出た光を受け取る部分

- 増幅回路:受光部で得られる微弱な電気信号を増幅する

- 制御回路:増幅した電気信号を処理し、接続された機器へ出力する

- 電源回路:センサ内部の各回路に安定した電気を供給する

光電センサの「アンプ」とは、上の「③増幅回路」と「④制御回路」を1つにまとめたもの(パッケージ化したもの)を指します。

引用先:オムロン株式会社(製品に関するFAQ「光電センサの構成を教えてください」)

身近なもので例えると、マイクとスピーカーが分かりやすいのではないでしょうか。

人のしゃべった声はそのままだと小さくて遠くまで届きません。

そこで、マイクを使って声を拾い、増幅回路を通じて音を大きくし、スピーカーから発声することで遠くの人にもはっきりと聞こえるようになります。

光電センサもこれと同じように、受光部からの微弱な電気をアンプが増幅してPLCなどの制御機器へ信号を出力しているんです。

バンドをやってる人なら、「エレキギターとアンプ」と言っても分かりやすいかもね

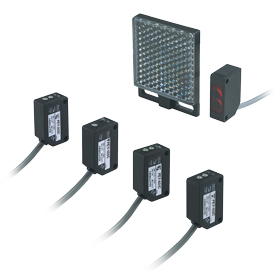

「アンプ内蔵形」光電センサってどんなセンサ?

「アンプ内蔵形」の光電センサは、その名の通り、アンプを光電センサ本体の中に一緒に組み込んだセンサのことを言います。

一般的によく見る多くの光電センサが、このタイプを採用しています。

引用先:北陽電機株式会社(PEY)

引用先:オプテックス・エフエー株式会社(Z3シリーズ)

引用先:アズビル株式会社(【汎用形】アンプ内蔵光電スイッチ形HP7)

アンプ内蔵形の光電センサは、センサ本体だけで動作に必要な機能が全て詰まっているため、電源を接続すれば直ぐに使うことができるという点が大きな特徴です。

アンプ内蔵形は汎用性が高く、様々なシーンで使いやすいセンサですね

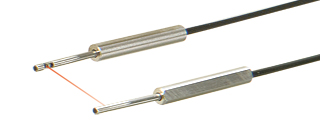

「アンプ分離形」光電センサってどんなセンサ?

一方、「アンプ分離形」の光電センサは、投光部と受光部のみで構成されたセンサヘッドと、増幅・制御を担当するアンプが分かれている構成のものを指します。

引用先:オムロン株式会社(E3NC)

引用先:北陽電機株式会社(アンプ分離形)

引用先:オプテックス・エフエー株式会社(デジタルアンプ分離レーザータイプ DSシリーズ)

アンプ分離型の光電センサは、アンプとセンサヘッドが分かれているため、それぞれ別々で設置する必要があり、配線がやや複雑になるというデメリットがあります。

しかしその反面、センサヘッドにアンプを内蔵していないため、センサヘッドを小型にできるというメリットもあります。

これにより、取付スペースに制約がある狭い場所でも柔軟に対応できる点が、アンプ分離形の特徴となっています。

アンプ分離形はセンサヘッドが特殊な形をしているものが多いよ

アンプ内蔵形のメリット・デメリットについて

アンプ内蔵形光電センサのメリット・デメリットについてまとめました。

アンプ内蔵形のメリット

アンプ分離形と比べて設置が簡単

アンプ内蔵形はセンサ本体に必要な機能が全て詰まっているため、電源さえ繋げばすぐ使うことができるようになります。

そのため、センサヘッドとアンプをそれぞれ設置して配線しなければならないアンプ分離形と比べて、設置作業が非常にシンプルで簡単というメリットがあります。

検出距離が長い機種が多い

アンプ分離形光電センサの検出距離は、最大でも透過形で数m〜10m未満が限界ですが、アンプ内蔵形の光電センサは、北陽電機のPNXシリーズのように最大70mクラスの長距離検出が可能な機種も存在します。

長距離検出はアンプ内蔵形に軍配が上がります

部品点数が少なく、コンパクトに収まる

アンプ内蔵型はセンサとアンプが一緒になっているため、部品点数が少なく、アンプが無いぶん省スペースで設置が可能です。

また、アンプを収納しておく箱等も必要ないため、盤設計やレイアウトの自由度が高くなるというメリットもあります。

予備品の在庫管理がやりやすい

アンプ分離形はセンサヘッドとアンプが分かれているため、予備品は別々に管理する必要があります。

一方、アンプ内蔵形の場合は、センサヘッドとアンプを別々で管理する必要がないことから、在庫管理の手間が減り、管理コストの削減にもつながります。

部品点数が少ないアンプ内蔵形の方が、予備品管理はしやすいよね

トラブルの発生リスクが低い

アンプ内蔵形は部品点数が少ないことに加えて、センサヘッドとアンプを配線で接続する必要がないことから、断線や接触不良などのトラブルがアンプ分離形と比べて少ないというメリットがあります。

また、外部に露出している配線が最小限で済むことから、ノイズなどの外乱の影響を受けにくく、安定した検出が可能です。

接続箇所が少ないアンプ内蔵形の方が、相対的にトラブルのリスクは低くなります

他社センサとの互換性が高い

アンプ内蔵形の光電センサは各メーカから販売されていますが、形状や取付寸法が統一されているものが多く、他社製品であっても置き換えがしやすいというメリットがあります。

そのため、故障時に全く同じ機種が手に入らなかったとしても、他メーカの光電センサを追加工無しで取り付けることができるなど、復旧作業をスムーズに進めることができます。

以下のシリーズは取付寸法・外径がほぼ同じです。

- オムロン:E3Zシリーズ

- 北陽電機:PEYシリーズ

- アズビル:HP7シリーズ

- オプテックス・エフエー:Z3シリーズ

アンプ内蔵形のデメリット

センサヘッドが大きくなる

アンプ内蔵形はセンサヘッドにアンプが内蔵されていることから、どうしてもセンサ本体のサイズがアンプ分離形よりも大きくなります。

そのため、より狭い箇所での使用や小さな可動部など、設置場所に制約がある場合はサイズの関係で取付けが難しいケースがあります。

故障時は全て交換となる

アンプ分離形の光電センサはセンサヘッドとアンプが分かれているため、故障した部分だけを交換することが可能です。

一方、アンプ内蔵形はセンサヘッドとアンプが一体となっているため、丸ごと交換が必要になります。

特にアンプ分離形のセンサヘッドは、アンプ内蔵形の光電センサよりも価格が安い傾向にありますので、場合によってはコスト面で不利になるケースがあります。

アンプ内蔵形の光電センサは致命的なデメリットがないことが、逆にメリットかもしれないね

アンプ分離形のメリット・デメリットについて

続いて、アンプ分離形のメリット・デメリットについてまとめました。

アンプ分離形のメリット

センサヘッドのバリエーションが豊富

アンプ分離形はセンサヘッドとアンプが別々になっているため、センサヘッドを小形にできるというメリットがあります。

この特徴を活かし、非常に小さなセンサヘッドや特殊な形状のセンサヘッドをラインナップしているメーカも多く、狭いスペースや制約のある場所など、設置が難しい場所にも柔軟に対応することが可能です。

引用先:キーエンス株式会社(アンプ分離型光電センサ)

アンプ分離形の光電センサは、様々な形状のセンサヘッドがたくさんラインナップされています

故障時に部分交換ができる

アンプ分離形はセンサヘッドとアンプ部分が切り離せる構造になっているため、どちらか一方が故障したとしても、その部分だけを交換することが可能です。

個別に交換対応できることから、部品コストを抑えられるだけでなく、場合によっては交換作業の時間短縮にも繋がります。

センサヘッドだけなら、アンプ内蔵形の光電センサよりも価格は安い傾向にあるよ

高機能な光電センサが多い

アンプ分離形は、センサヘッドの中にアンプを収納するという制約がないことから、非常に高機能な光電センサが多いという特徴があります。

例えば、高精度なレーザ式センサや、極小サイズのセンサヘッドを持つファイバセンサなど、アンプ内蔵形では実現が難しい高機能なモデルが豊富にラインナップされています。

引用先:オプテックス・エフエー株式会社(デジタルアンプ分離レーザータイプ DSシリーズ)

引用先:オプテックス・エフエー株式会社【NFシリーズ スリーブ(サイドビュー)タイプ】

そのため、高い精度を要求される場合や特殊な環境での使用において、有効な選択肢となります。

高機能なのにセンサヘッドが小さい点は、アンプ分離形ならではの大きなメリットですね

アンプ分離形のデメリット

取付け・交換がアンプ内蔵形よりも手間が増える場合がある

アンプ分離形は、センサヘッドとアンプが分かれているため、故障した部分だけを交換できるというメリットがあります。

しかしその反面、センサヘッド・アンプ両方を取付けもしくは交換する場合は、アンプ内蔵形と比べて手間が増えるというデメリットがあります。

アンプ分離形とアンプ内蔵形でどっちが有利かは、ケースバイケースだね

センサアンプの設置場所が別途必要

アンプ分離形は、センサヘッドの中にアンプを内蔵していないため、別途アンプを取り付けるスペースを確保する必要があります。

また、センサヘッドによっては配線距離が比較的短いものも存在するため、その場合はアンプをセンサヘッドの近くに設置しなければなりません。

たとえ、センサヘッドの取付場所に自由度があったとしても、アンプの設置場所に制約がある場合は大きなデメリットになる可能性があります。

アンプは意外と場所をとるため、後で困らないよう設置場所はしっかりと検討しましょう

検出距離に限界がある

アンプ分離形の光電センサは、アンプ内蔵形のものと比べて検出距離が短い傾向があるのも、デメリットの1つです。

どんなにハイパワーをうたっていても、検出距離は透過形で10m未満が一般的となっていますので、10m〜数十mの検出距離が必要な場合は、アンプ内蔵形の光電センサから選定するようにしましょう。

アンプ分離形は、精密かつ小形の装置に相性が良いみたいだね

まとめ

以上、アンプ内蔵形とアンプ分離形の光電センサについて、違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説しました。

どちらのタイプにも明確な特徴があり、メリット・デメリットがはっきりと分かれています。

設置環境や用途に合わせて、より最適な光電センサを選定するようにしましょう。

| 項 目 | アンプ内蔵形 | アンプ分離形 |

| 構 造 | 本体にアンプ内蔵 | センサヘッドとアンプが別 |

| 取付け易さ | シンプル | 少し複雑 |

| 大きさ | やや大きい | 小さい |

| 交 換 | 丸ごと交換 | 部分交換可 |

| ランニングコスト | 標準的 | 部分交換であれば コストを抑えられる |

| トラブル耐性 | 配線が少ないため 接触不良等起きにくい | 配線が多いため トラブルのリスクあり |

| 検出距離 | 長い | 短い |

| 機能性 | 限定的 | 高機能 |