【測定機器の「校正」って何?】意味や必要性、実施方法について分かりやすく解説

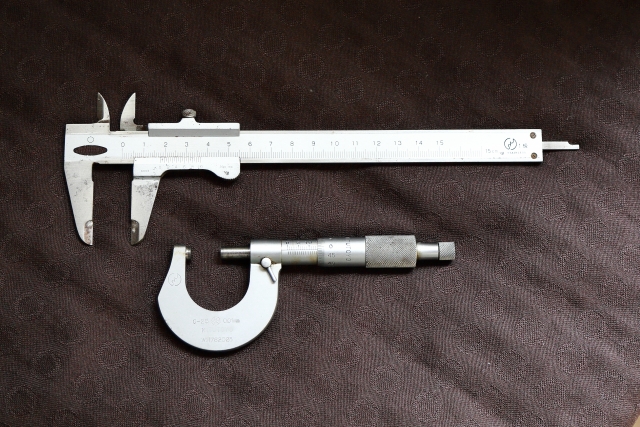

電圧計や温度計、ノギスや巻尺、はたまたトルクレンチにいたるまで、現場や工場では様々な数値を計測する「測定器」が使われています。

でも、日々使っているうちにこのような疑問を感じたことはありませんでしょうか?

この測定器、かなり長く使ってるけど数値合ってるのかな?

そこで重要になるのが、測定器に対して行う「校正(こうせい)」と呼ばれる作業です。

本記事では、測定器の校正とは何か、なぜ必要なのか、どんなタイミングで行うべきかなどを、初心者の方でも分かりやすく解説します。

測定機器の「校正」は、測定結果の信頼性を裏付けるためにも必要です!

そもそも「校正」って何?

「校正」の意味

テスターやクランプメーターで電圧や電流値を測ったり、ノギスや巻尺などで寸法を測定したりと、現場では様々な測定器が使用されています。

こうした測定機器がちゃんと正しい数値を示しているかをチェックする作業、これを「校正(こうせい)」と呼びます。

例えば、体温計で体温を測ったときに”36.5℃”と表示されていたとしても、実際には38.5℃だったらどうでしょうか?

表示されている体温と実際の体温に差があると、お医者さんは正しい判断を下すことができません。

現場で使用する測定器もそれと同じで、測定した数値と実際の数値が異なると、トラブルなどに発展する恐れがあります。

そのようなことが起きないようにするためにも、測定器の「校正」は非常に重要なんです。

「校正」と「調整」の違い

「校正」という作業の他に「調整」といった作業も存在します。

一見すると同じような作業のように思えますが、「校正」や「調整」は明確に役割や意味が異なります。

- 「校正」:測定機器の計測結果が正確かどうかを確認すること

- 「調整」:測定機器の計測結果が正しくなるよう、ズレを修正すること

なので、「数値がおかしくなっているかもしれない」と思って校正した”だけ”では、測定機器が直って戻ってくるわけではありません。

「校正」はあくまで確認作業であって、「調整」や「修理」は次のステップになります。

勘違いしやすいポイントなので注意してね

なぜ測定器の校正が必要なの?

測定機器の校正はなぜ必要なのでしょうか?理由は以下の通りです。

測定機器の信頼性を保つため

新品の測定機器類は、メーカー側であらかじめ製品検査が行われてから出荷されています。

そのため、購入直後はカタログの精度範囲で正しい数値を示す状態になっているのが基本です。

しかし、長年使用していると部品の摩耗や劣化によって、測定機器側の誤差が少しずつ大きくなっていきます。

また、衝撃や落下などによる物理的なダメージや、運搬時の振動なども誤差が大きくなる原因の1つです。

このような誤差があることを知らずに使い続けてしまうと、「本当はNGな数値なのに、OKと判断してしまう」といった重大なミスを犯してしまう可能性が高まり、トラブルや品質不良にも発展しかねません。

だからこそ、定期的な校正を行って、測定機器が正しい数値を出しているかを確認することが信頼性を保つうえで非常に重要になります。

校正で測定機器の誤差が大きいと分かれば、調整などの対応をすぐにとることができます。

測定結果の信憑性を証明するため

特に官庁や第三セクターが関わる工事では、測定データのとり方だけでなく、どんな測定機器を使ったのかについても厳しくチェックされます。

それは、どれだけ丁寧に測定作業を行ったとしても、使った測定機器の信頼性がなければ、そのデータの信憑性も疑われてしまうためです。

測定機器を外部機関へ校正に出すと、正しく校正されたことを証明する「校正証明書」を受け取ることができます。

この証明書を提示することで測定機器の信頼性を証明できるだけでなく、測定データ自体の信憑性を裏付ける根拠にもなります。

校正証明書は測定機器の信頼性を証明する大切な書類だよ!

校正の実施方法について

測定機器の校正は、大まかに次のようなステップで実施されます。

基準を満たした測定器を準備する。

基準器を使って測定したデータ及び測定条件を記録する。

基準器で測定した対象物を同じ条件で測定を行い、出てきたデータを記録する。

それぞれの測定器で測定したデータを比較する。その際、どれだけ誤差があるかを確認し、その差が許容範囲内であるかなど、測定器の正確性を判断する。

校正日やその時の条件、校正を行った担当者などを記録し残しておく。

校正済みである機器にシールやラベルなどを貼り付けて、第三者が判別しやすいようにしておく。

この一連の流れを経て、測定器の校正は完了します。

校正が終わった機器に印を付けておくことで、トラブルなどを事前に防止することができます

校正はどこでやるの?

私たちが測定機器の校正を行うには、次の2通りの方法があります。

自社内で校正を行う

自社内に信頼性の高い基準器がある場合は、その機器を使用して校正を行うことができます。

自社内で行うことで、校正に掛かる時間や費用をグッと抑えることができますが、その反面、校正証明書が自社の名前での発行となるため、官庁関係等に対して証明力が弱いというデメリットがあります。

メリット

- 校正に掛かる費用を抑えられる

- 校正に掛かる時間を削減できる

デメリット

- 官庁関係等に対して証明力が不十分な場合がある

- 基準器の維持にコストが掛かる

自社内での校正は「証明力」という点で、少しデメリットの方が大きいかな

外部機関で校正を行う

メーカーや第三者機関などに測定機器を預けて、費用を払って校正を依頼する方法です。

信頼できる外部機関に依頼することで、国内基準に準拠した基準器を使って校正してもらうことができ、公的に証明力のある書類を受け取ることもできます。

もちろんある程度のコストは掛かりますが、精度や信頼性が求められる現場においては非常に有効的な方法です。

メリット

- 信頼性の高い校正を受けられる

- 証明力のある校正証明書が発行される

デメリット

- コストが掛かる(1台数千円〜数万円)

- 時間が掛かる(約1ヶ月程度)

やはり外部機関で校正を行ってもらうほうが安心ですね

どんな測定機器が校正に出せるの?

校正に出せる測定機器は、基本的には「測定した数値を表示するもの」が対象と思われがちですが、実はそれだけではありません。

例えば検相計のように数値が表されない機器でも、校正に出すことができます。

引用先:HIOKI(検相器 PD3129)

検相計とは上の写真のような機器で、配線が「R」・「S」・「T」の順番に正しく接続されているかを確認するために使用します。

数値は表示されませんが、ランプが時計回りに点灯することで相の順番がチェックできます。

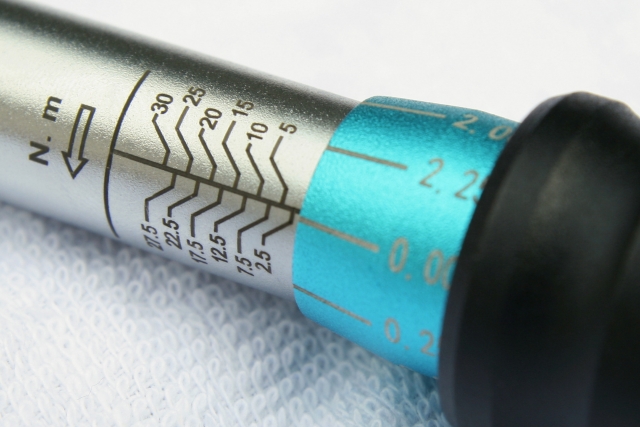

他にも、トルクレンチといった設定した数値通りに動作する機器についても、校正をかけることが可能です。

このように、数値を測定するための測定機器だけではなく、様々な種類の機器を校正に出すことができます。

一般的によく校正に出すことが多い機器について、いくつかご紹介いたします。

寸法を測定するもの

直尺(鋼尺)

金属で出来た直尺(鋼尺)は大なり小なり校正に出すことができます。また、L字のかたちをしたもの、もちろん校正に出すことが可能です。

巻尺

50mや100mなど、長い距離を測るための巻尺です。

他にも、手のひらサイズで引き出して使うスケール(メジャー)についても、もちろん校正に出すことができます。

レーザー距離計

長い距離を非接触で測定することができるレーザー距離計です。

引用先:サンワサプライ(レーザー距離計 CHE-DM80)

各種電気関係の測定器

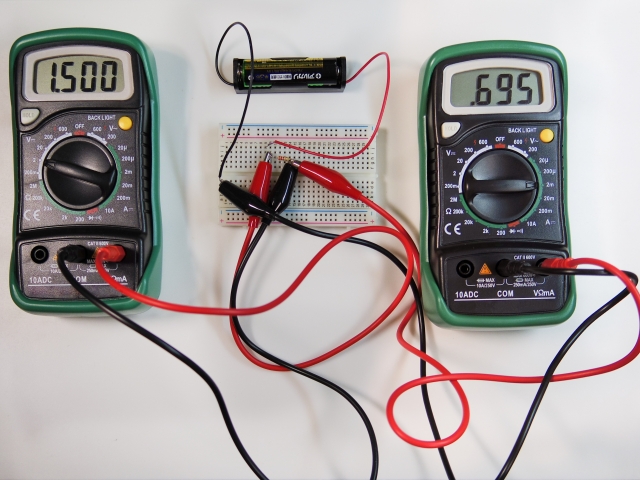

テスター

回路の電圧・抵抗値などを測定できるマルチテスターです。デジタル式のものだけでなく、アナログ式のものも、もちろん校正に出すことができます。

クランプメーター

電線に流れる電流値を測定できるクランプメーターです。

絶縁抵抗測定計

回路の絶縁抵抗値を測定できる絶縁抵抗測定計、通称「メガ」です。

水平・傾きを測定する機器

水平レベル

建築物などや地面など、どれぐらい傾いているかを測定するための機器です。

トランシット

トランシットは水平以外に、垂直方向の角度も測定することができる機器です。

主に土木関係の測量作業によく使われます。

レーザー墨出し器

レーザー墨出し器は、地面や壁にレーザーを照射して、水平や垂直のラインを教えてくれる機器です。

その他の測定機器

非接触温度計

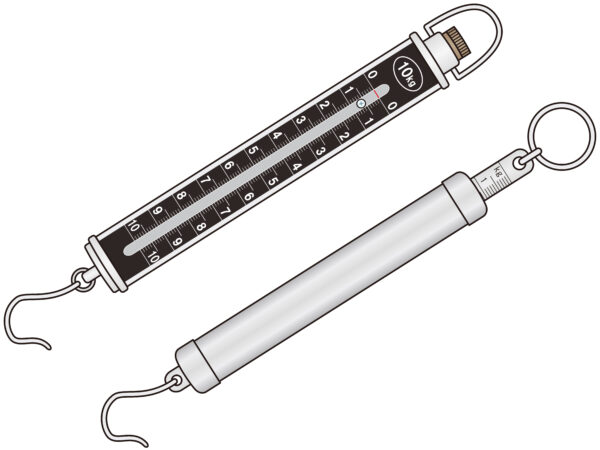

ばねばかり

フックに引っ掛けたものの重さを測定するための”ばねばかり”です。

巻尺を一定の力で引っ張りたいときなど、張力を測定する用途にも使用します。

校正に出せる機器は他にも沢山あるよ!

機器を校正に出すときのポイントについて

各種の測定機器を校正に出す際のポイントについてまとめました。

校正は外部機関に出す

校正の方法は「社内で行う」か「外部機関に依頼する」かの2通りのやり方がありますが、基本的には信頼性の高い外部機関へ校正に出す方がベターです。

特に社内で校正する場合の大きなデメリットは、公的な校正証明書を発行できないことです。

そのため、第三者への証明が求められる場面で不利になる可能性が高いです。

校正の目的は、測定したデータの信頼性を確保して証明することです。

コストが掛かったとしても、できる限り外部機関に依頼するようにしましょう。

校正に出す機器を厳選する

外部機関で校正に掛かる費用は、安いもので1台数千円、高いものだと数万円掛かる場合も少なくありません。

手持ちの測定機器を全て校正に出してしまうと、合計でかなりの費用になってしまうだけでなく、必要なときに校正から戻ってきておらず使えないというケースも考えられます。

校正に出す測定機器はなるべく厳選し、優先順位を付けるようにしましょう。

校正周期を決めて運用する

校正は一度出したら終わりではなく、時間の経過とともに誤差が大きくなる可能性があるため、定期的な校正が必要です。

一部の外部機関(ex:㈱日本計測)では校正の有効期限を1年と定めているところもありますが、実は校正の有効期限が法律などで明確に決められているわけではありません。

多くの場合、校正の周期は測定機器を所有する会社の規定や、ISO等の品質管理基準に基づいて決められています。

つまり大切なのは、社内で決められた周期をきちんと守って確実に運用することです。

校正した測定機器をしっかりと管理する

校正から戻ってきた測定機器は、校正済みであることが一目で分かるように、管理番号や有効期限を記したシールやラベルを貼り付けて、他の機器とは別で保管することが大切です。

合わせて、これらの情報を台帳に記録して管理を行うことも非常に重要です。

このような管理を怠ってしまうと、校正済みの機器とそうでない機器が混在してしまい、どれが校正済みの機器なのかが分からなくなってしまいます。

測定器の信頼性維持のためにも、校正済みの機器の管理はしっかりと行いましょう。

購入時に校正を合わせて依頼する

測定機器を新品で購入する際、あらかじめ校正を依頼して、証明書付きで製品を受け取ることができます。

価格が高くなったり、納期が延びてしまいますが、購入時に依頼をしておくことで手間を省くことが可能になります。

購入時に校正もお願いする場合は、早めの手配が大切です

必要な場合は機器レンタルもできる

ここまでは、自社で所有している測定機器を校正する前提にお話してきました。

しかし、短期間だけ校正された機器を使用したい場合や、緊急で必要なのに手持ちの機器が全て出払っているようなケースなどは、校正証明書付きの機器をレンタルするという選択肢もあります。

レンタルであれば、校正証明書付きの機器を直ぐに入手することができるため、官庁関係等の現場でも安心して使うことが可能です。

レンタルのメリット

直ぐに使うことができる

校正済みの機器を直ぐに使うことができるため、自社の機器が全て出払っている場合や、緊急で必要になったときなどに非常に重宝します。

校正証明書が付いてくる

もちろん、公的に証明力のある校正証明書を添付してもらうことができます。

校正に掛かるコストを抑えられる

自社で校正済みの機器を購入しそれを維持するには、初期の購入コストに加えて、定期的な校正などの維持コストが継続的に掛かります。

一方で、必要な時に必要な分だけレンタルを利用することで、こうした校正に掛かる費用や管理の手間を抑えることが可能となります。

僕の会社では校正済みの機器は全てレンタルすることで、経費削減を実現しているよ

レンタルのデメリット

機器のレンタル費用が割高になる

校正証明書が付いているものと付いていないものとでは、当然レンタル費用が異なります。

校正証明書付きの場合、管理費用等が料金に上乗せされるため、通常のレンタル料金よりも割高になります。

使いたい機種の選択肢が限られる

レンタルで提供されている校正証明書付きの機器は、ラインナップに限りがある場合があります。

そのため、必ずしも使いたい機種や希望する仕様のものが、レンタル出来るとは限りません。

また、特に繁忙期などは機器が全てレンタルされてしまっている場合もあります。

校正証明書付きの機器をレンタルで運用したい場合は、出来るだけ早めに準備しておくことが重要です。

いくつかデメリットがありますが、たまにしか校正された機器を使わない場合は、レンタルのメリットが非常に大きいです

まとめ|正しい校正で信頼できる測定を!

以上、測定機器の「校正」の意味やその必要性、実施方法等について解説いたしました。

校正は測定器の信頼性を保つだけでなく、その測定データの正確性と信憑性を公的に証明するために非常に重要なものです。

もし、気付かずに精度が著しく落ちている測定機器を使ってしまうと、製品の品質だけでなく作業者の安全に対しても悪影響を及ぼす恐れがあります。

日々の仕事を確実に進めていくためにも、「校正」された測定機器を正しく使用して、信頼できる測定作業を心掛けていきましょう。