クレーンなどの産業機器や工場内の生産設備等が動いているとき、ふとモーターの方から「ギュルギュル」・「ギーギー」といった耳障りな異音が聞こえたことはありませんか?

実はこうした異音は、装置を動かしているモーター以外に、車輪やローラーなどの回転部品、更には換気扇や送風ファンからも発生することがあります。

そして、この異音の発生源となっている可能性が高いのが「ベアリング」です。

ベアリングの異音は、摩耗や潤滑不足、異物混入などによって発生し、放置すると大きな故障につながる恐れがあります。

本記事では、ベアリングから発生する異音の原因を解説するとともに、現場でできる点検方法や長寿命化のコツについて解説します。

ベアリングの故障による設備トラブルって本当に多いよね〜

ベアリングの異音は重要な”サイン“です、聞こえたら早めに対処しましょう!

ベアリングから異音が発生すると何が問題なの?

ベアリングは軸をスムーズに回転させるために欠かせない機械部品です。

正常な状態であれば軸が回転している時でも、ほとんど音を発することはありません。

しかし、何らかの原因でベアリングが異常を来すと、今まで聞こえてこなかった「ギュルギュル」・「ギーギー」・「ゴーゴー」といった音を発するようになります。

つまり、ベアリングから異音が発生するということは、何らかのトラブルや劣化が進行しているという”異常のサイン“なんです。

異音はベアリングの「助けて〜!!」という心の叫びだよ

ベアリングの異音はなぜ発生するの?

ベアリングの異音が発生するのにはいくつかの原因があります。

ベアリングの潤滑不足

ベアリングの中には、本来グリースが充填されており、このグリースが潤滑剤となって金属同士の接触を防ぎ、摩耗を最小限に抑えています。

この適正な潤滑状態を保つことで、ベアリングは長期間に渡って正常に動き続けることができます。

しかし、このグリースが不足したり劣化した状態を放置すると、油膜が切れて金属同士が直接接触してしまうようになり、異音や発熱、更には焼き付きや破損にまで発展してしまうことがあります。

グリースが不足すると、錆の発生など様々な問題が発生します!

ゴミの侵入

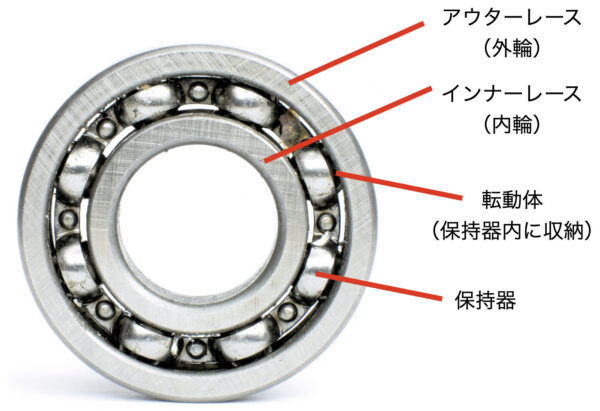

ベアリングはアウターレース・インナーレース・転動体・保持器に至るまで、全ての部品が精密に加工されています。

これらの部品は、わずかな寸法誤差やキズでも性能に影響を及ぼすため、製造段階ではミクロン単位の精度が求められます。

そのため、小さなゴミなどの異物が内部に侵入し、転動体に噛み込んでしまうと、それが異音発生の原因になることがあります。

特に、ホコリの多い環境では注意が必要だね

内部の破損

ベアリングの内部には、アウターレース(外輪)とインナーレース(内輪)をスムーズに回転させる転動体(球・コロ)と、それを保持する保持器が内蔵されています。

ベアリングを長期間使用していると、内部の保持器が破損したり、転動体や外内輪表面にキズ・摩耗が発生することがあります。

これらの損傷が進行すると、最初は小さな音でも、やがて「ゴロゴロ」や「ギーギー」といった大きな異音や振動として現れるようになります。

ここまでくると、かなり末期の状態です

動作中の振動や衝撃

ベアリングは前述したとおり、全ての部品が精密に加工されています。

そのため、外部から強い衝撃を受けることによって、転動体や外内輪に打痕が出来たり、保持器の変形や転動体の欠けが発生すると、それが異音発生の原因になる可能性があります。

特に、レール上を走行するクレーンなどの機械や、振動の大きい設備は注意が必要です。

ベアリングを叩き込んで組み込む際も注意が必要だよ

ベアリングの異音を放置するとどうなるの?

異常のサインであるベアリングの異音をそのまま放置していると、次のような事態に発展してしまう可能性があります。

第一段階:ベアリング内部の発熱

初期の異音は軽度の潤滑不足によるものが多いですが、放置すると潤滑不足や摩擦によってベアリング内部の温度が上昇し、潤滑性能がさらに低下します。

温度が上昇すると、残っている潤滑油やグリースがどんどん無くなっていくため、摩耗などの損傷も加速します。

ポンプやファンなど、長期間回転し続けている装置は温度上昇のリスクが高いです

第二段階:摩耗や損傷の拡大

初期の異音は軽度の潤滑不足によるものが多いですが、この状態が続くと転動体や内外輪の損傷が進行し、発生する異音がどんどん大きくなります。

最初はあまり気にとめていなかった音の大きさでも、摩耗や損傷具合が進行してくると、「大丈夫かな・・・💦」と感じるほどのレベルに達してきます。

この段階までくると、ベアリング内部の劣化がかなり進んでいる可能性が高く、早急な対応が必要です。

ベアリングが故障すると二次被害の恐れもあるから、早急な対応が必要だね

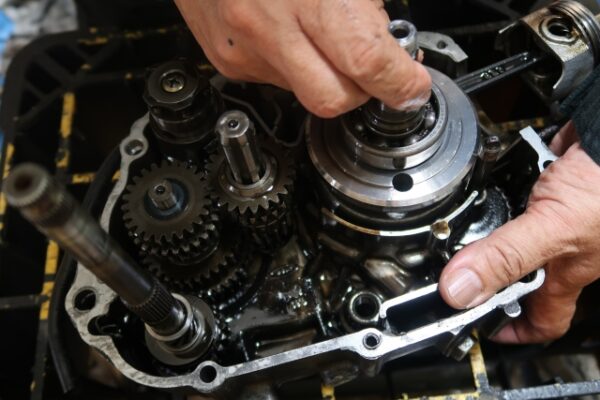

第三段階:ベアリングの破損

大きな異音が発生していても「まだ動いているからな・・・」とダマシダマシ使い続けてしまうと、あるタイミングでベアリング内部が破損し、設備の稼働が完全にできなくなります。

設備の稼働中にベアリングが破損すると、ベアリング単体の交換では済まないことがあり、組み込んでいる軸(シャフト)やカラー等まで削れて、結果ベアリング以外の部品まで交換を余儀なくされる可能性が高まります。

また、稼働中の故障は設備の緊急停止が避けられず、生産ラインが止まることで修理費用以外の多大な損失につながるリスクもあります。

予備のベアリングが無かったら、もう目も当てられません。。。

現場でできる点検方法について

ベアリングの異音を早期に発見するには、日々の点検がとても効果的です。

設備・機械を”耳”でチェックする

現場では点検の基本として「“目で見て”・”耳で聞いて”・”鼻で嗅げ”」と言われます。

日々の点検では、異常が無いか目で見て確認すること、変なニオイがしないか鼻で確認すること、そして耳で変な音が鳴っていないかを確認することが非常に重要です。

ただ音を聞くだけでなく、前回の点検の時と比べて音の大きさに違いが無いかなど、音の変化にも気を配る必要があります。

ただし、平日の設備稼働中は、周囲の音によって異音がかき消されることがあるため、周囲が静かな時間帯や設備停止中に点検を行うことで、わずかな異音の発生でも気付きやすくなり、異常の早期発見につながります。

操業している設備を外部からチェックするだけでもOKだよ

聴診棒による点検

聴診棒とは、機械の音を棒を通して耳に直接伝えるための道具です。

引用先:Amazon(土牛産業 玉にきく聴診棒 ロング 02303)

この聴診棒の先端を点検したいモーターや減速機などのベアリング部分に当て、丸い玉の部分を耳周辺の骨に当てることで、内部の音を直接聞き取ることができます。

この道具を使うことで、骨伝導イヤホンのように音が直接伝わってくるため、周囲がうるさくてもクリアに聞き取ることができるうえ、電源が不要でサッと取り出して使えるというメリットもあります。

聴診棒を使って定期的に機器内部の音を点検することによって、初期の異音を発見しやすくなり、早い段階での対策を取ることが可能となります。

長めのドライバーを使い、同じ要領で作業されている方もいます

振動計による点検

引用先:リオン株式会社(汎用振動計 VM-82A)

「振動計」とは、測定したい対象にケーブルの先端にあるセンサを当てることで、発生している振動を数値で表示してくれる測定器です。

この振動計を使うことで、ベアリング内部で発生し始めた初期の微細な振動を発見し、異音として耳で感じられるよりも前の段階で、異常の兆候をキャッチすることが可能となります。

周囲の振動が伝わってくることもあるから、判断は慎重に行う必要があるね

ベアリングを長持ちさせるコツ|長寿命化について

ベアリングを長持ちさせるためのコツについてご紹介します。

定期的にグリース給油を行う(点検等)

まずは基本中の基本である、定期的なグリースの給油です。

ベアリングから異音が発生する大きな原因の1つとして挙げられるのが、前述した内部の潤滑不足によるものです。

定期点検時に都度グリースを注入することで、正常な潤滑状態を長期間保つことができ、ベアリングが長持ちしやすくなります。

グリースには使用温度や回転速度によって適した”ちょう度”があります。(1番・2番)

条件に応じた最適なグリースを選定するようにしましょう。

機械メンテの基本は、やっぱり給脂作業です!

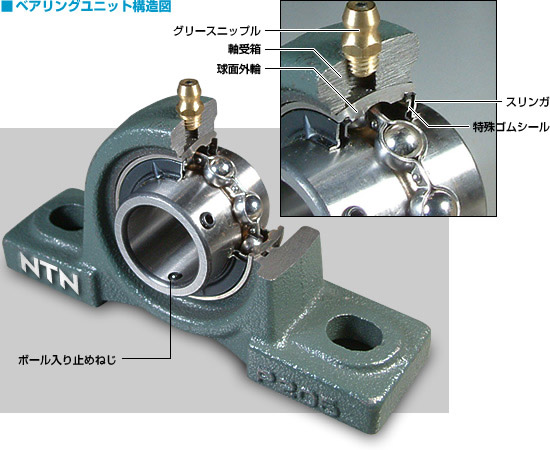

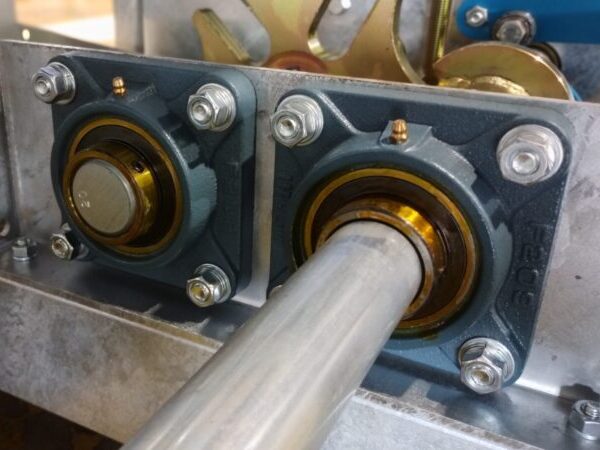

ベアリングユニットはニップル付きのものを選定する

ベアリングユニットには、グリースガンを使って外部からグリースを入れられる「ニップル付き」と、後からグリースを入れることができない「ニップル無し」があります。

これらのベアリングユニットにはグリースニップルが付いていませんが、

型番で指定するとグリースニップル付きのベアリングユニットを購入することができます。

引用先:NTN株式会社(ベアリングユニットの特長)

グリースニップルがあることで、点検時にグリース補給ができるため、長期間に渡って潤滑不良を防ぐことが可能となります。

グリースニップルが邪魔になる場合を除き、積極的にニップル付きの方を選定しましょう。

サイズが大きいベアリングなど、交換が大変なものは必ず「ニップル付」を選ぶようにしよう

自動給脂装置を付ける

自動給脂装置とは、取り付けておくだけで自動でベアリング等に給脂してくれる装置のことを言います。

これによって、作業者が一つ一つ給油作業を行う手間が無くなるほか、簡単にアクセスできないような高所にあるベアリングについても、長期間潤滑状態を保つことができます。

代表的な製品は次の通りです。

NOK自動給脂装置

引用先:NOKクリューバー株式会社(自動給脂装置)

潤滑油関係で有名なNOKクリューバー株式会社製の「自動給脂装置」です。

この装置は、ベアリングユニットのニップル用の穴を利用して取り付けることで、容器からグリースが定期的に吐出されるという仕組みになっています。

引用先:NOKクリューバー株式会社(自動給脂装置)

引用先:NOKクリューバー株式会社(自動給脂装置)

吐出方式はガス式と電動式(電池or外部電源)があり、グリースについても用途に応じた最適なものを選定してもらえます。

パーマ自動給油器

引用先:楽天市場(パーマテック|Perma クラシック 自動給油器SF01 12ヶ月用 標準グリス120CC付 PCSF0112)

こちらは、パーマテック社製の「パーマ自動給油器」という製品です。

このパーマ自動給油器は、ガス式の自動給油装置として世界で初めて実用化された製品だそうです。

NOKクリューバー製自動給脂装置と同様、ベアリングユニットに取り付けることで、定期的にグリースを吐出し、内部の潤滑状態を長期間保ってくれます。

引用先:ING商事株式会社(パーマNOVA)

昔僕が保全を担当していたラインの装置に、このパーマ自動給油器がよく使われていましたね

接触ゴムシール付きのベアリングを使用する

ベアリングには、「接触ゴムシール付き」というゴミなどの異物が内部に侵入しにくい構造のものが存在します。

引用先:日本精工株式会社(単列深溝玉軸受 6000DDU)

この接触ゴムシール付きベアリングは、ゴム製のシールがアウターレース(外輪)とインナーレース(内輪)両方と接触しているため、ベアリングが回転していても隙間ができず、異物が内部へ侵入しにくいという特長があります。

一方、他の種類として「ZZ:鋼板シールド付き」というベアリングも存在します。

これは側面に金属製の”フタ”をしているだけで、ある程度の異物の侵入は防いでくれるものの、接触構造ではないため、ゴムシール付きと比べると密閉性は低くなります。

特に雨や土などが入りやすい屋外などは、接触ゴムシール付きを使うことで寿命を延ばす効果が期待できます。

注意点としては、接触ゴムシール付きベアリングはその構造上、高回転には向かない製品ですので、選定する際はその点を考慮するようにしてください。

密閉構造によって、グリースの流出も防いでくれるよ

まとめ

以上、ベアリングの異音発生の原因と、現場での確認方法及び長寿命化のコツについて解説しました。

冒頭にもお伝えしましたが、ベアリングからの異音は異常を周囲に知らせる重要なサインです。

ベアリングの破損は、他部品の損傷やライン停止による損失発生など、影響は多岐に渡ります。

日頃のメンテナンスや点検を確実に実施し、それでも異音の発生が確認されたら、早急な補修計画を立てるように心掛けるようにしましょう。