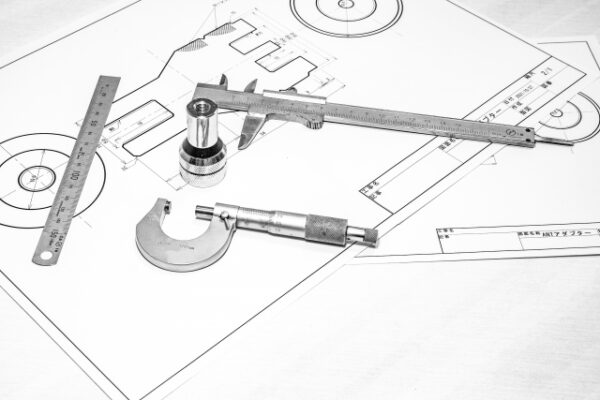

皆さんは「ノギス」という測定工具を使うことがありますでしょうか?

ノギスは現場作業での測定作業や家庭でのDIYなど、様々な場面で活躍する精密測定工具です。

ノギスには目盛がたくさんあるので、一見すると使うのが難しいと思うかもしれませんが、使い方のポイントさえ抑えれば、誰でも簡単かつ正確に測定作業が行えるようになります。

この記事では、そんなノギスの使い方や目盛の読み方について、初心者の方でも分かりやすく解説していきますので、是非参考にしてみてください。

僕もノギスは現場ではよく使うね〜

定規などと比べて、正確かつ簡単に測定できるので、ノギスはとても便利な道具ですよ!

ノギスって何?

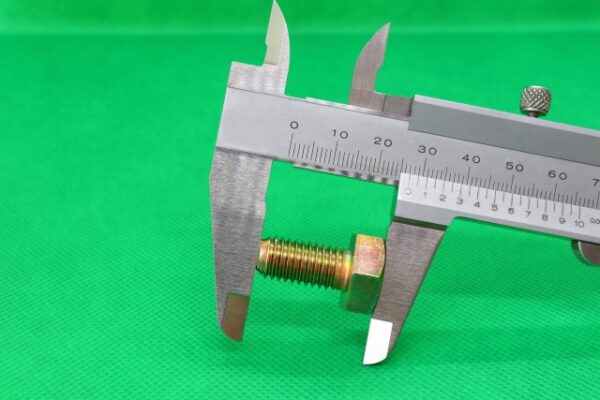

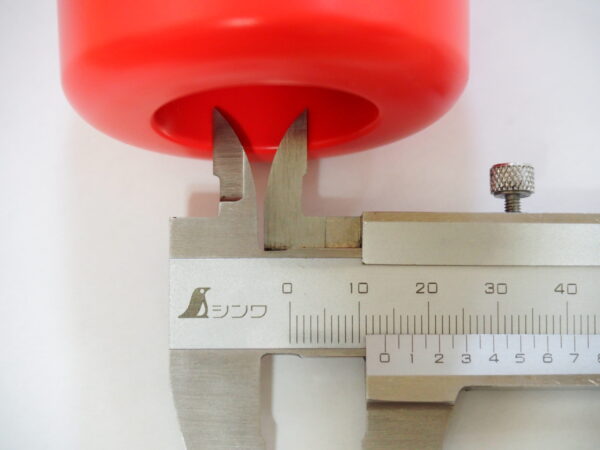

「ノギス」とは、写真のように指でスライドさせて対象物を挟むことで、大きさを測定することができる道具です。

このようにして、ノギスの”ハサミ”のようになっている部分に挟んで、ボルト等の長さを測定することができます。

ノギスは対象物を挟んで大きさを測る以外にも、”爪”の部分を差し込んで内側の寸法を測ったり、お尻から出てくる”棒”を伸ばして高さを測ったりと、実はノギス1本でいろんな使い方ができます。

ノギス1本でいろんな測定方法ができるよ!

ノギスってどんな種類があるの?

ノギスには大きく分けて次の2種類が存在します。

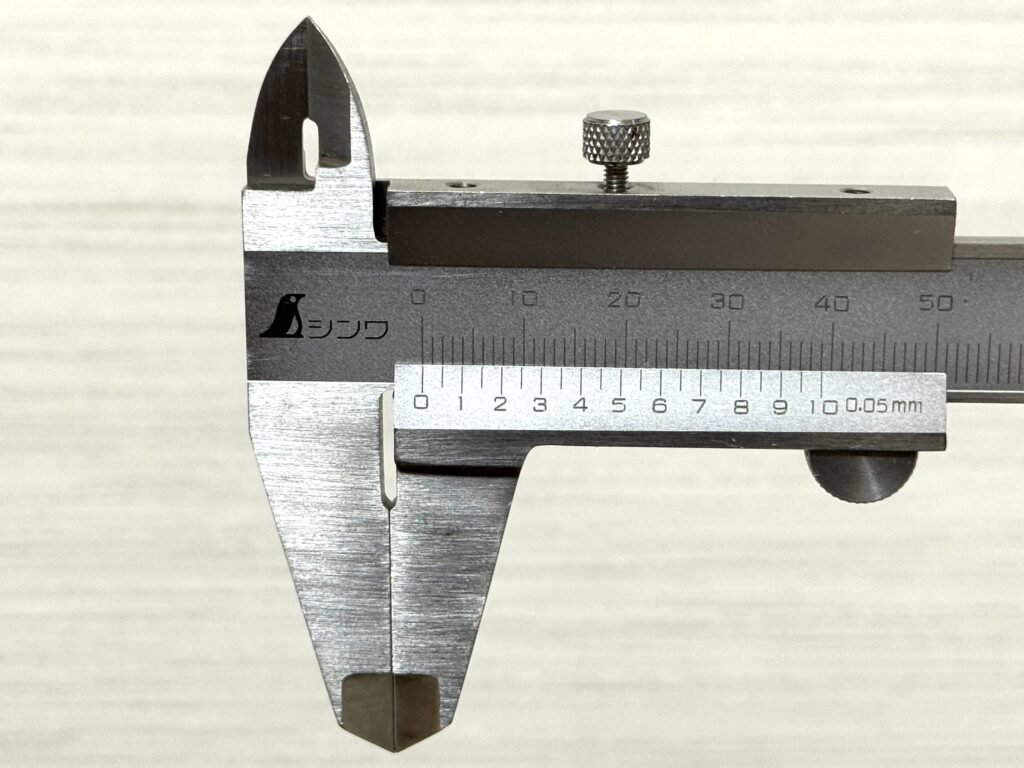

アナログノギス

アナログノギスは、本体に刻まれた目盛を直接読み取る、最も一般的なタイプのノギスです。

ホームセンターや現場で一番見る機会が多いのが、このアナログノギスではないでしょうか。

目盛を読み取るのに若干のノウハウや慣れが必要ですが、構造がシンプルで壊れにくく、長く使い続けることができる点がメリットの1つです。

また、電池などの消耗品も必要ないことから、ランニングコストも掛からず、メンテナンスも最小限で済みます。

価格が比較的安価なのもアナログノギスのメリットだよ

全てのノギスの基本形とも言えるタイプなので、まずはこのアナログノギスを使いこなせるようになりましょう。

本記事もアナログノギスをベースに使い方を解説しています

デジタルノギス

デジタルノギスは、測定値をディスプレイにデジタル表示してくれる機能を搭載したノギスのことを言います。

アナログノギスのように、目盛を読み取る必要がないので、細かい測定値も直感的にすぐ確認することが可能です。

大きな文字でデジタル表示されるので、老眼の方など、目に負担が掛からないのも魅力だね

機種によっては、ワンタッチで”「ミリ(㎜)」表示↔「インチ(inch)」表示に切り替えたり、測定値をパソコンに直接送信できる高機能なモデルもあります。

一方、デジタルノギスは電子部品を搭載しているため、衝撃などには弱く、アナログノギス以上に丁寧な取り扱いが求められます。

また、電池が切れると使えないため、定期的な電池の交換も不可欠です。

最近では、デジタルノギスを使う方も増えてきましたね

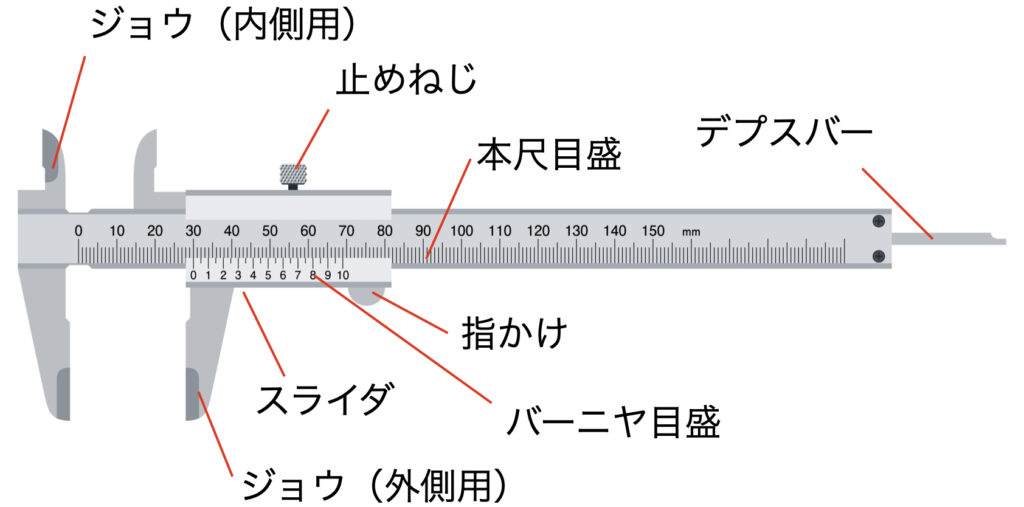

ノギスの部位の名前を覚えよう

ノギスにそれぞれの部位に名前が付いています、一つ一つ確認していきましょう

ジョウ(内側用・外側用)

ジョウとは、測定したい対象物を挟んだり、中へ差し込んだりするための部位です。

ジョウには内側用と外側用があり、内側を測りたい場合は内側用のジョウを、外側を測りたい場合は外側用のジョウを使用します。

スライダ

スライダは、測定時にジョウを開閉させる可動部分のことを言います。

指かけ

指かけは、スライダを動かす際に指を当てるための部位です。

表面には溝状のローレット加工が施されているので、手袋を装着している場合や油が付着していても指が滑りにくく、スライダをスムーズに操作することができます。

止めねじ

止めねじは、スライダを任意で固定するための部位です。

ジョウを対象物に当てたあと、測定値を読み取る際にノギスを持ち上げると、スライダが動いてしまうことがあります。

そうなると測定値が変わってしまうため、止めねじでスライダを固定しておくことで、確実に保持しておくことができます。

本尺目盛

本尺目盛は、本体に刻まれた基準となる目盛です。

1㎜ごとに刻まれており、この目盛で大まかな寸法を読み取ることができます。

後述する、バーニヤ目盛と組み合わせて使用します。

バーニヤ目盛

バーニヤ目盛は、ノギスのスライダに刻まれた更に細かい数値を読み取るための目盛です。

本尺目盛で大まかな数値を確認したあと、バーニヤ目盛を使うことで0.1㎜単位まで測定することが可能です。

このバーニヤ目盛の使い方がポイントだね

デプスバー

デプスバーは、ノギスのスライダを動かすと本体から出てくる棒状の部位で、主に深さを測定するのに使用します。

部位の名前を覚えると、ノギスの使い方も理解しやすくなると思います

ノギスの使い方について

それでは、早速ノギスを使ってみましょう。

今回はハンディファンのスタンドを使っていろいろと測定作業をしてみます。

僕の奥さんの私物です。。。

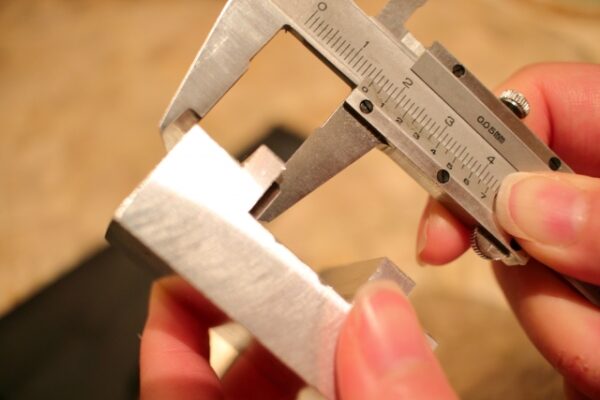

対象物をジョウで挟む

まずは外径を測定するために、ジョウを対象物に挟んでみましょう。

ノギスのスライダを動かして、外側用のジョウを開きます。

指かけに親指を当てると、スライダをスムーズに操作することができます。

外側用のジョウを開いたら、測定したい対象をスライダを動かして挟みます。

対象物をジョウで挟む際は、斜めにならないよう注意してください。

ジョウを正しく挟むことができたら、止めねじを回してスライダを固定しましょう。

しっかりスライダを固定しておかないと、ノギスを持ち上げたときにスライダが動いてしまうよ

目盛を読み取る

正しくジョウを挟んでスライダを固定できたら、いよいよ目盛を読み取って測定値を確認してみましょう。

目盛の読取り手順は次の通りです。

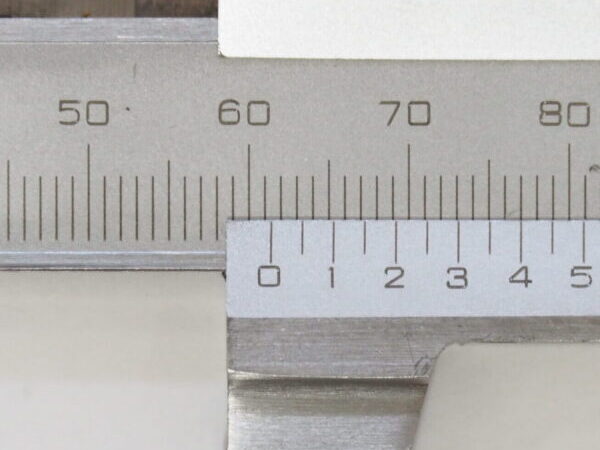

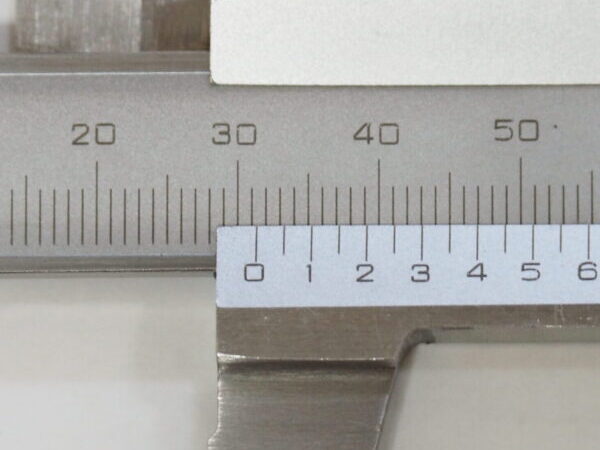

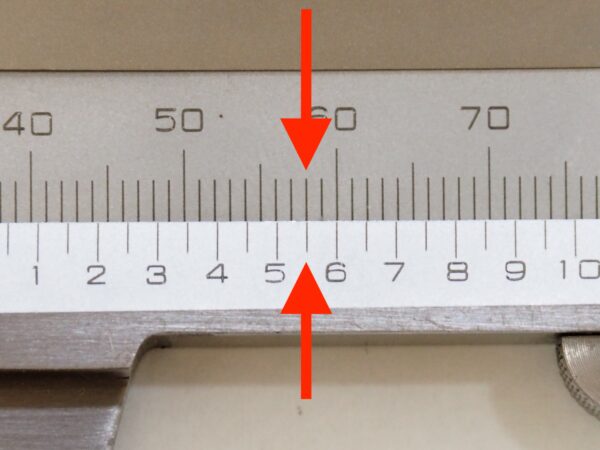

バーニヤ目盛の”0″の位置を見る

まずは、バーニヤ目盛の”0″が本尺目盛の何処を指しているかを見ます。

見ると、バーニヤ目盛の”0″が本尺目盛の61㎜と62㎜の間を示しています。

なので、ハンディファンのスタンドの外径は「61.○㎜」といういうことが、まず分かります。

ここで、

どっちかと言うと、61㎜側に近いから。。。61.4㎜ぐらいかな!

という発想もあながち間違いではないでのすが、実は小数点の数値まで読み取る方法があります。

次のステップにいってみましょう。

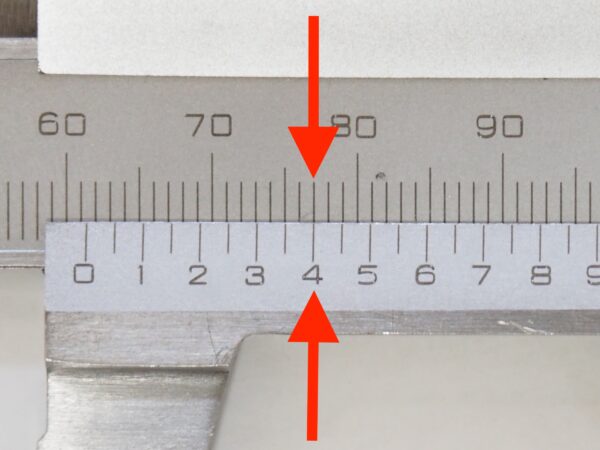

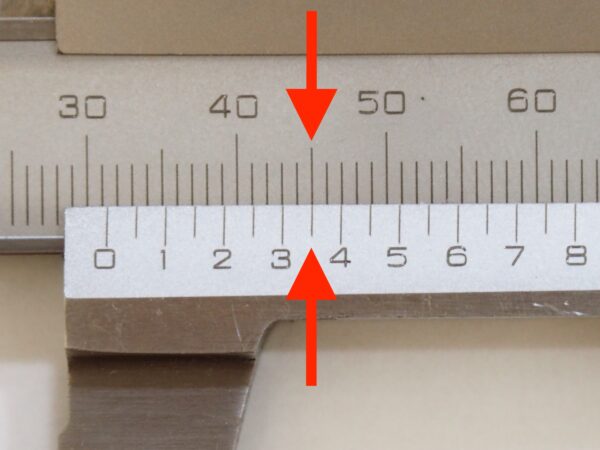

バーニヤ目盛が本尺目盛と一致しているところを探す

この状態で、今度はバーニヤ目盛の線が本尺目盛と一致している(揃っている)箇所を探します。

バーニヤ目盛の”0″〜”10″の線を見ていくと、本尺目盛の””77㎜””の線と、バーニヤ目盛の”4″の線が上下に真っ直ぐ揃っています。

実は、この線が揃っているバーニヤ目盛の数値が、小数点の数値となります。

“線と線が縦に揃っているところ“だけを探してみてください

測定値を求める

バーニヤ目盛の数値を読み取れたら、最初に読み取った本尺目盛の数値と合体させます。

- 本尺目盛:61.○㎜

- バーニヤ目盛:4

よって、測定値は61.○㎜+○.4㎜=61.4㎜ということになります。

慣れてきたら、「本尺目盛が61㎜を超えててバーニヤ目盛が4だから・・・61.4㎜!」というふうに、すぐに読み取れるようになるよ

内径や高さを測ってみる

同じものを使って、今度は内径や高さを測ってみましょう。

内径の測定

内径の測定は内側用のジョウを使用します。

スライダで内側用のジョウを閉じた状態で測定対象に差し込みます。

ジョウを差し込んだら、スライダをゆっくり動かして内側にジョウを当てます。

このときも、外径測定のときと同様にノギスが斜めにならないように注意しましょう。

正しくジョウを当てることができたら、止めねじを回してスライダを固定します。

今度は、バーニヤ目盛の”0″が本尺目盛の31㎜〜32㎜の間を示していますね。

次にバーニヤ目盛と本尺目盛の線が一致しているところを探します。

バーニヤ目盛の”3.5″の線が本尺目盛の線と揃っていますね。

つまりこの場合は、本尺目盛の31㎜とバーニヤ目盛の3.5㎜を合体させて、「31.35㎜」が測定値になります。

高さの測定

どんどんいきましょう。

次は高さの測定をしてみます。

高さはノギスのお尻からでてくる「デプスバー」を使って測定します。

デプスバーはノギスのスライダを動かすと、出したり引っ込めたりできます。

高さ測定の場合は、測定したい対象の深さ(高さ)よりも少し長めにデプスバーを出しておきましょう。

深さ(高さ)測定したい対象の底面に先端が当たるまで、デプスバーを確実に差し込みます。

このとき、写真のようにノギスのお尻が少し浮いているぐらいにしておきます。

次に、ノギス本体を動かして、ノギスのお尻が対象物に密着させます。

このときも、ノギスが傾いていないか確認しながら作業しましょう。

これによって、デプスバーの「長さ=深さ」となるわけですね。

なお、本手順ではデプスバーを出しておいてから本体を下げるという方法をご説明しましたが、本体を対象物に当てた状態でスライダを動かし、デプスバーを底面に当てるという手順でも、もちろんOKです。

デプスバーの長さが決まったら、止めねじを回してスライダが動かないよう固定し、同じように測定値を読み取ります。

本尺目盛は36㎜と37㎜の間を示していて、

バーニヤ目盛が本尺目盛と揃っているのが”5.5″のところなので、深さは36.55㎜ということになりますね。

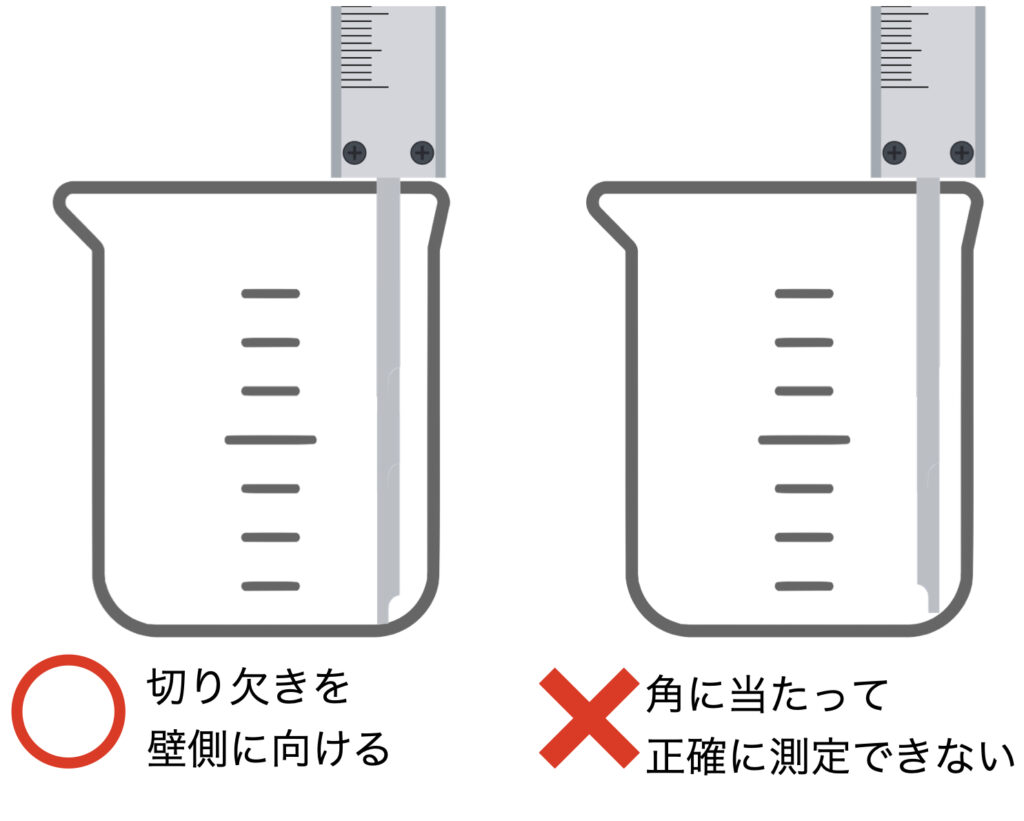

デプスバーを使うときの注意点

ノギスのデプスバーの先端をよく見てみると片方に切り欠きがあります。

デプスバーを差し込む際は、必ず切り欠きを壁側に向けるようにしてください。

これは、底面の内側にデプスバーの角が当たってしまうのを防ぐためです。

もし、デプスバーの角が底面のRの部分に当たってしまうと、正確な測定をすることができません。

特に、内側が溶接されているような対象物の場合は、切り欠きを壁側に向けないと溶接ビードがデプスバーの角に当たってしまうことがあります。

深さ測定をするときは、必ずデプスバーの向きを確認して差し込むようにしましょう。

ノギスの部位の形にはそれぞれ意味があります

ノギスを使うときの注意点について

ノギスはアナログ・デジタルともに精密機器の部類に入ります。

長く使い続けるためにも、以下の点に注意して使用・保管を心掛けましょう。

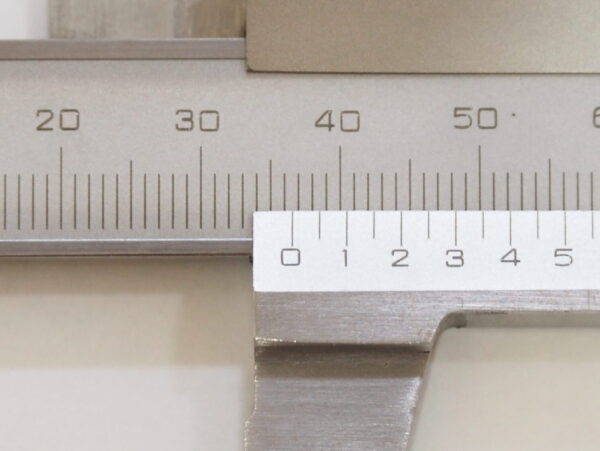

スライダを閉じた時にノギスが”0″をちゃんと示しているか確認しよう

ノギスのスライダを閉じたとき、本尺目盛の”0″とバーニヤ目盛の”0″が揃っているか使用前に確認しましょう。

この目盛同士の”0″が合っていないと、せっかく測定した値が不正確なものになってしまいます。

ゴミ等が噛み込んで、キッチリ”0″にならないこともあるよ

測定時は力を入れすぎないようにしよう

ジョウで対象物を挟むときは力を入れすぎないようにしましょう。

強く挟みすぎると、測定誤差が出やすくなってしまいます。

もちろん、内側用のジョウやデプスバーを使うときも同様です。

測定対象に軽く触れる程度で十分です

測定する前に対象物を綺麗にしよう

ノギスを当てる部分にゴミ等が付着していると、正確な測定をすることができません。

必ず、測定前に対象物の表面に付着しているゴミやバリ等を取り除いてから、測定を行うようにしてください。

ノギスは必ずケースに収納して工具とは別で保管しよう

ノギスは精密な測定器具ですので、ドライバーやニッパーなどの工具と同じように工具箱に入れてしまうと、傷が付いて目盛が消えてしまったり、曲がったり衝撃を受けるなどして壊れてしまう可能性があります。

ノギスを使ったあとは、本体を柔らかい布などで汚れを落とし、必ず付属のケースに収納して工具とは別で保管するようにしましょう。

僕は、測定器具専用のボックスに入れて保管しているよ

定期的に校正に出すことも検討しよう

「校正」とは、測定器具が正しい数値を示しているかチェックする作業のことを言います。

測定器具を長く使っていると、摩耗や衝撃など様々な要因によって、わずかに測定値がズレてしまう可能性があります。

定期的に校正を行うことで、測定器具の正確性が担保され、測定結果の信頼性も向上します。

校正は自ら行うことも可能ですが、校正証明書の発行も考慮すると、メーカーや認定された機関にお願いする方が良いでしょう。

特に公共工事などでは、多くの場合校正証明書がないノギスが使えないため、注意が必要です

まとめ

以上、ノギスの使い方や目盛の読み方について解説しました。

ノギスは1本で外径・内径・深さなど、様々な寸法が測れる非常に便利な測定工具です。

本記事で解説した使い方や目盛の読み方をマスターすれば、初心者の方でも高精度な測定ができるようになります。

アナログノギスやデジタルノギスなど、それぞれの種類の特徴も活かしつつ、ご自分の用途にあったノギスを活用して測定作業の効率や品質も向上させていきましょう。